陳黃金菊

Languages:

中文 /// English

圖片:WikiCommons/CC

編輯:胡景祥

位於新北市板橋的大觀社區經歷多年抗爭,在今年(2019)三月與退輔會的協調會之後,仍無法逃離被拆除的命運。大觀自救會與大觀居民決定於 5/18(六)到 6/2(日)共同舉辦《待騰空的地上物》,展覽內容包括詩作、污名牆、抗爭物件等大觀社區的共同記憶。在大家前往展覽之前,我們從《自由時報》於5/9《謠言終結站》的聲明和居民所遭受的抨擊再一次理解大觀的脈絡。

圖片:大觀事件-Daguan Homeless

圖片:大觀事件-Daguan Homeless

以造謠闢謠

美國科普節目《流言終結者》(MythBusters)以科學來實驗都市流言,破解謠言;與《流言終結者》不同,台灣的《謠言終結站》不只是謠言終結站,也是謠言製造站,以造謠闢謠。無視大觀居民跟大觀自救會的無數次澄清,《謠言終結站》和退輔會仍堅持大觀社區一案「無行政疏失」,並指責住戶「違占國有地」、「無居住正當性」。

果真如此嗎?大觀社區最早可追溯到 1956 年,彼時便有榮民和榮眷居住於此上,而這塊土地一直到 1966 年才由陸軍總司令部登記為國有土地,「違占國有地」之指控如何成立?更遑論 1985 年為了因應大觀路拓寬工程,居民的房屋需往後退兩公尺;退輔會不但同意居民重建房屋,台北縣政府也給付居民拆除部分建物的補償金。我們不禁想問:居住正當性所指到底為何?由誰定義?《謠言終結站》並無任何解釋。

大觀自救會闢謠。圖片:大觀事件-Daguan Homeless。

大觀自救會闢謠。圖片:大觀事件-Daguan Homeless。

至於行政疏失呢?在今年3/14的協調會中,退輔會只丟出兩個選項:一、21戶居民都簽下拆除同意書,退輔會立刻申請緩拆三個月,並不再追討「強制拆屋費」和「不當得利」,並補助其中12戶十萬元。而安置呢?退輔會副主委李文忠表示「盡力協調」;二、如果其中一戶不願簽名,則三天後全面強拆,一天要五、六百萬的拆除費用由每位居民承擔。也就是說,退輔會有能力決定拆除與否、有能力決定是否追討不當得利(當初板橋榮家是以民事訴訟起訴居民),但這些都成為眾官員談判的利器,以不對等的姿態讓居民被同意協商。

反動、被動、主動

除了《謠言終結站》的攻擊以外,居民與自救會近年來也不停遭受許多網民辱罵,責怪「這些外省人」就愛國民黨、票投國民黨、為什麼不找國民黨抗議、違法還敢大小聲、不理性、暴力等反動(reactionary)修辭。

真正參訪過眷村或在眷村生活的人都知道,眷村住民不只是外省人,還有外省二三代、本省人、新移民等,更遑論外省人與國民黨之間的等號根本上就不成立;許多外省人當初與國民黨政府一同來到台灣,抱持著復興「中華民國」反中共的理念生活著,但晚近國民黨三天兩頭就要討好中共,原本他們所追求的統一是「中華民國」,現在卻成了中共黨國。姑且不論統獨,若一廂地認為這些「外省老兵」在被國民黨背叛之後拒絕反思,繼續信仰該黨的話,豈不是否定了他們的思考能力?

票投國民黨?據筆者所知,大觀居民是拒絕投票的。在代議體制下,大觀居民(以及許多的台灣人民)只有民進黨跟國民黨兩個選擇,但這兩大政黨都時常令人失望,在這樣的情況下,無論投哪一黨,都是認同並屈服於「我只有這兩個選擇」的被動(reactive)姿態。不投票而選擇向兩黨抗爭,不是消極、不是虛無主義,是主動(proactive)出擊,創造例外的行動,拒絕再將自己的聲音交給政府掌控。

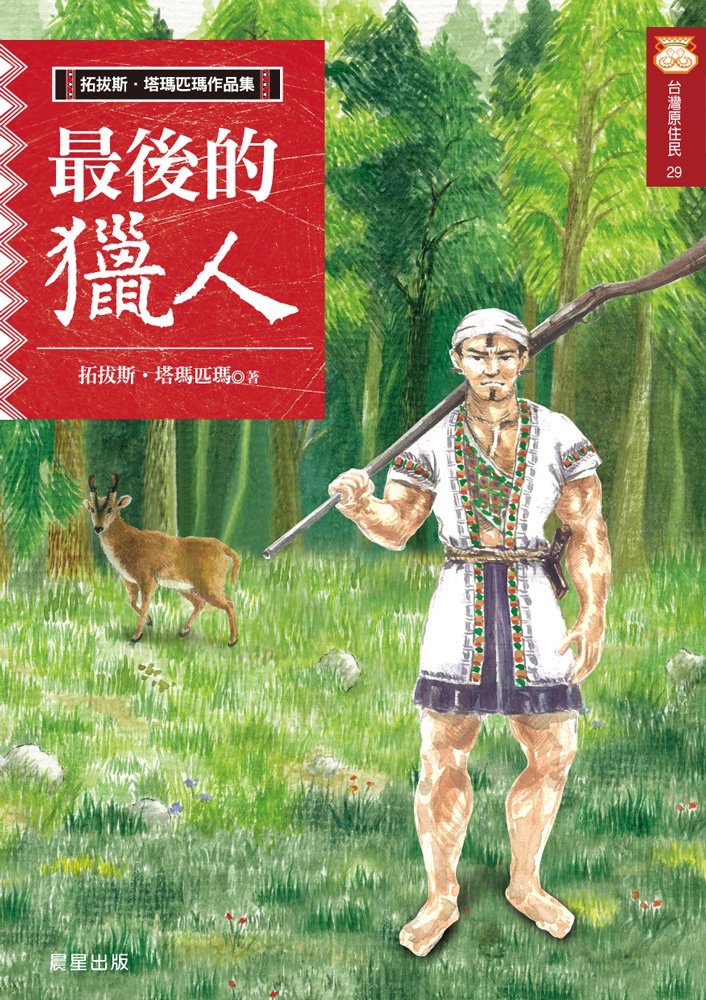

而抗爭後遭受的謾罵(違法、不理性、暴力等)則是在和平主義意識形態(pacifist ideology)下導致事件脈絡變得難以思考,焦慮之下只能不停重複叫嚷著課本裡的詞句。這種意識形態的問題在哪?舉例來說,在二戰時期,歐維斯蒂根(Freddie Nanda Dekker-Oversteegen)與她的姊姊和友人一同炸毀橋樑和鐵軌、從納粹集中營中「擄出」猶太孩子,甚至利用藏在腳踏車座椅下的武器殺害納粹軍人,這些抵抗如果都只能被化約成違法、暴力、不理性,簡直就是無視受壓迫人民的集體掙扎與抵抗。另一個這種意識形態的例子在布農人拓拔斯‧塔瑪匹瑪的小說〈最後的獵人〉中更為清楚:小說主角比雅日欲重循老祖宗的狩獵生活時,卻因為山林土地被國有化,布農族失去領地與獵場而導致在狩獵時,被半路殺出的警察指責該行為違法且不文明,要求禁止狩獵並上繳獵物。若是連這種殖民者創法心態都無能反思和抵抗的話,台灣何以變得更好更民主?

拓拔斯‧塔瑪匹瑪所著的《最後的獵人》。圖片來源:晨星出版。

拓拔斯‧塔瑪匹瑪所著的《最後的獵人》。圖片來源:晨星出版。

永無止盡的哀悼

佛洛伊德在1917年發表的〈哀悼與憂鬱〉(“Mourning and Melancholia”)中對兩者的關係進行了詳細的分析,簡單來說,在我們失去心愛的對象(love object)之後,若能妥善哀悼,就是較為健康的;而若拒絕承認失去,則是憂鬱。儘管佛洛伊德從來沒說什麼時候才算完成哀悼,但哀悼似乎一直是失去之後的事。

大觀社區這次的展覽置疑了這種時序。「待騰空的地上物」表明大觀社區終會被拆除,這場在拆除前辦的展覽則是提前哀悼,哀悼即將失去的所有:不只是建物、衣物、街坊鄰居,連寄宿於這些物質的情感也將一併受毀。這場展覽是提前進行的哀悼,邀請大眾一同加入哀悼,6/2不是哀悼的截止日,建物可以拆,但哀悼的能力拆不掉。如果我們不把憂鬱放在病理結構下來看的話,憂鬱可以是對失落的放大檢視,無止盡的憂鬱即是承諾:在未來,我們也會無止盡地檢視過去[1]。

如果我們白話地理解海德格所說的此有(Dasein,德文的此[Da]+存有[sein])的話,人類存有的前提便是地方(此),而遭受迫遷且無處可「遷」的人們,只得被迫遊蕩於世界邊緣。但如果共同關注土地議題的話,我們變得以一同在世界邊緣遊蕩,共存之餘共同抵抗,何樂不為?

展覽資訊

- 開展日期:5/18(六)

15:00開展

16:00社區導覽

17:15樂團&DJ表演:約嗎?、赤楊、Bacon Slap 培根巴掌!、死覺青 PC Kid(DJ) - 音響器材提供:環音現場

- 固定展出:

抵抗、身分與記憶:居民群像、詩作、污名牆、抗爭物件、歷史照片、抗爭錄像與文件展 - 展期:5/18(六)~6/2(日)

- 開放時間:13:00~18:00

- 地點:大觀社區(板橋區大觀路二段40號)

- 活動頁:https://www.facebook.com/events/2327922057480932/?ti=ia

- 入場費:50元

- 請大家多多支持周邊,讓展覽順利展出!https://www.facebook.com/DaguanHomeless/posts/855588224794857/

- 如果你希望直接支持本次展覽,請參考以下捐款資訊:

中華郵政(700)

帳號:00211340197571

戶名:林宇庭

[1] Moten, Fred. 2003. “Black Mo’nin’” in Loss: The Politics of Mourning, ed. David L. Eng and David Kazanjian. University of California Press.