謝和軒

Languages:

中文

圖片來源:比悲傷更悲傷的故事/臉書

編輯:胡景祥

當我看完了《比悲傷更悲傷的故事》,我不禁感嘆,這個電影主角的故事到底是哪裡感動?

看著男主角 K 的觀點,相信許多人能與他一起感到悲傷的共鳴。不願意離她走,以防對他所愛的人創下離別的傷。他自己深懂那種痛:自己唯一能依靠的媽媽也是這樣離開他。但同時,他不敢也不願意給她愛,因為怕自己無法永遠繼續陪她往下走。

我看了看,試著同情這男人對女人的觀點,但完全一滴眼淚也哭不出來。對,他卡住了,就跟林俊傑《黑暗騎士》裡唱的一樣:「面具下的人是誰/或者說不管是誰/都無法全身而退 」。

圖片:比悲傷更悲傷的故事/臉書

圖片:比悲傷更悲傷的故事/臉書

對自己雞肋的狀況,配上童年的創傷──對媽媽蓄意拋棄他的現實──他是有感但麻痺的。不願意去面對悲傷的現實,卡在自以為無助的情況,一廂情願的想把 Cream 寄託給個能給她溫柔並一起走下去的男人。

跟攝影師 Cindy 的黑白時髦穿著,與直率無屏障的吐談暗引出現實主義的她與他比較下,似乎反射出藝術對主流社會的批評。她的現實與道德虛無主義(nihilism)在她的地盤,工作室裡,襯出了對K的利他主義的不同意。他理想自己是個護花的白馬王子,她拍下他身體衰敗並現實但誠實地利用他當自己的作品賺錢。

她對 K 之死的感覺,就跟安迪•沃荷(Andy Warhol)對資本主義下的流行藝術一樣。三排肖像圖橫著平行擺放在工作室裡,跟四排罐頭湯擺在紐約現代藝術博物館裡的牆上一樣。死亡就跟罐頭一樣普及。攝影師忙著把他悲傷垂死爛樣子,轉化成有意義的的藝術時,他自己卻又像停擺的時鐘,鞏固著自己對無助的無助感。他選擇當著米蟲讓自己生命慢慢腐敗,而不是把剩餘的時光好好用著,甚至也不願意與摯愛共同面對死亡的現實。

不像其他悲劇主角,莎士比亞的李爾王或馬克白,或亞瑟•米勒(Authur Miller)的威利羅曼,拼死抵抗,K 是故意打著潰敗主義的仗,嘗試之前就已經對死神認輸了。他的死期來到,也因此只是跟無數個死相同,高度普及,內容上在他自我誇大與膨脹下顯得毫無營養價值,像《金寶湯罐頭》裡的罐頭湯一樣。

《金寶湯罐頭》,安迪•沃荷(Andy Warhol)

《金寶湯罐頭》,安迪•沃荷(Andy Warhol)

K 是男人,面子太大。自以為是的利他主義(altruism)實質上是對她造成了最大的傷害。他讓她永遠無法感受到她有權擁有,但他不願給予的愛。他也不讓她自主定義「愛」到底是如何建立與永續經營,感覺就像台灣女性在父權爸爸與媽媽下的淫威統治一樣。誰賦予他權力來心理上綁著她,又不給他自以為她需要的「愛」?他「對她好」,就像父母師長運用過時並誤導的權威教育來試著馴服新時代覺醒的我們。結局呢,就是當他終於醒來,她發現他能給的愛就只是多麼的短暫時,她從未試著真正愛過他人。當他按預期停擺,她還沒學會心理自主,也永遠不能學到如何自己運作了。

然後去自殺。

在這男人面子太大,同時想又不想自己把他的愛拱手給別人:表面上要別人接手,又自己搞小劇場的他,是否口是心非?同時,為了「對她好」讓 Cream 更簡單的勾引醫生,他找朋友調查攝影師 Cindy,偷拍她外遇照。呃,先生,雖然你是有找到東西,也是成功的達到你的目標,你這不是有意的去侵犯別人的隱私權嗎?做這種事不也揭發你一臉「對別人好」表面底下的虛偽嗎?

「為了她好」而干涉 Cream 與醫生的感情,實質上不就跟父權主義下男人對女人感情甚至身體的控制一樣嗎?在毫無根據的前提下,他不直接意圖與實質上介入不只一段不屬於自己的感情嗎?在「只要她好」之下去揭發了 Cindy 的外遇,他不也諷刺地「背叛」了自己自持清高的利他主義原則,意圖毀掉攝影師與醫生的感情,只為了滿足自己的控制欲嗎?

圖片:比悲傷更悲傷的故/臉書

圖片:比悲傷更悲傷的故/臉書

有沒有想想,如果他能拿起勇氣,放下面子去看心理諮詢,甚至勇敢與 Cream 說實話,他是否能游出習得性無助(learned helplessness)的深井?

K 不敢對她表白自己的愛,表面上說是為她好,但最終還是害怕自己的喪失,是自私。不跟她表白,不只是欺騙自己,還是控制狂般地把她自主離開的選擇拿走了。若不談他們的愛,K 即使「只想要」友情與親情,卻還是繼續在自知的情況下培養 Cream 對他的依靠。表面上他說的要她好好的活著,實質上做出來的卻是要她陪葬的恐怖。

自作多情地打出「我愛妳」,然後刪掉,還把跟 Cindy 的攝影會面擺成跟別人的約會。都幾歲了,不,該說都剩幾歲了,還在費時玩心機。且先不說他這樣意圖是不是不成熟地造成不必要的傷害、嫉妒與顧念,他還故意在 Cream 煮好飯時離開。在台灣長大的我們該都知道,不吃親人煮的飯,是個忌諱,也是大大的不尊敬。也罷,知道自己要走,但故意隱瞞,讓對方懸著,也是我們觀眾應該早已對他個性了解的。也罷,知道自己要走,口口聲聲說要對方好,還是在發現自己一直壓抑著鬧彆扭的他,不值得我們信任他所說出的信念。

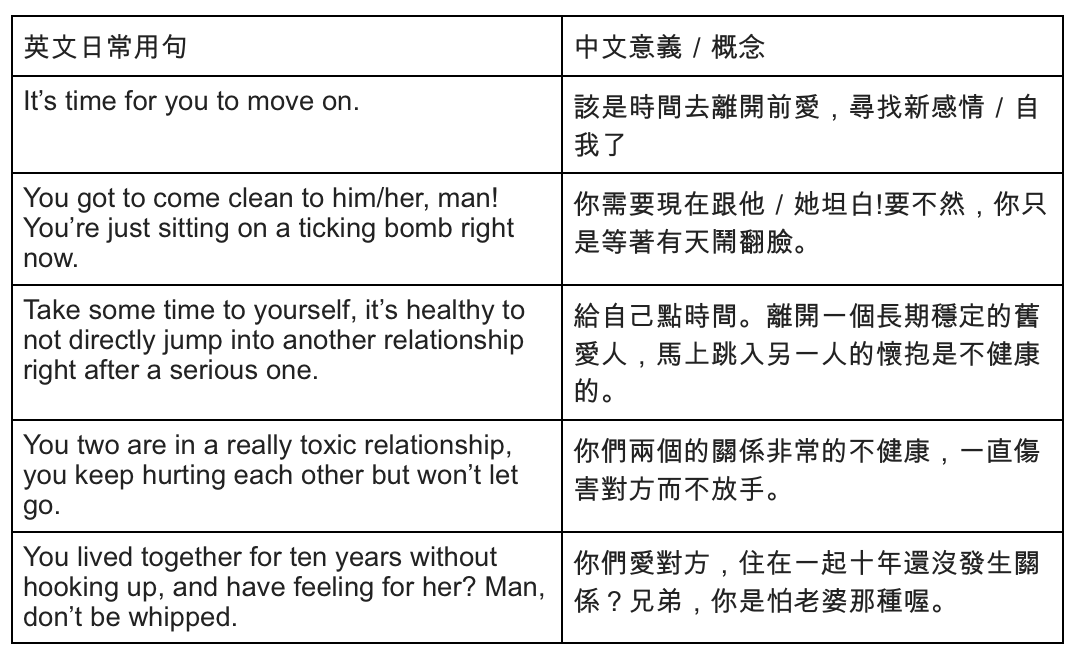

講到這裡,美式教育的我突然發現中文好像沒有「離開前愛,尋找新感情,反思過去以找到真正的自我」、"move on"的詞或概念。

來個每日英語:

看到最後最感傷的應該是,對於自己沈於水中的心,對愛情、心靈已創傷的事實,Cream 自己也選擇了逃避,而不是像《你的孩子:媽媽的遙控器》中的小孩,倔強抵抗,並以鳳凰般的浴火重生。也罷,當男人在父權文化下選擇繼續影射(project)自己的病態,而不是面對以主體反思(be critically conscious of)創傷時,Cream 也影射了他對她的創傷到涉世未深的好好醫生身上。她自殺,他感嘆。創傷在人與人之間持續地傳了下去,變成循環經濟的一個貨物。

或許我這樣批評有點階級主義的色彩,但看到最後製作人對 K 與 Cream 的名字,卻是以國小等級的英文押韻去解釋,我完全不能理解比起韓國版,能好好重新定義兩個名子的重要性就這樣草草帶過浪費掉了。雖然沙士比亞曾寫道:「一朵玫瑰,以任何其他名字稱呼,會是同樣的香甜」。但看了許多台灣電影與偶像劇,慣例不是主角用中文全名,配角用無姓菜市場英文名含糊帶過嗎?

在待到電影完畢最後試著是否能讓我重新考慮評價時,看到的是這電影同時還有文化部的金錢贊助。在最近台灣藝術界普遍對文化部長的依依不捨下看,文化部不可能在民主轉型之刻,政府在政治上以促轉會試著癒療並面對國家級創傷時,去提倡個人級的的逃避主義吧?

等等—。

故事寓言是否重點不在佔了大部分時間搞心機不懂表達心意,到死還是對愛不滿意的 K 跟 Cream,而是用清晰鏡頭拍攝死亡與愛情的意義的 Cindy?

把 K 的瀕死症狀拿走,還有理由相信這人不是自欺欺人、口是心非、愛逃避的混蛋嗎?同樣的,把 Cindy 的外遇拿走,她是否是個是滿有才華,能用清晰的鏡頭來看世界的藝術家?更何況,對 K 蓄意自私的把她與醫生的感情加速拆散,她還不是也了解原諒了他與他的立場。至少她對自己的問題──不確定不忠該不該說是個「病」──也在被揭發時與分手時多次面對。分手時落下了眼淚的她,是否比起 K,是個更有血有心跳有自己的多元想法的一個人?

想想,我們故事的最大受害者,醫生先生,是被誰的不會不願沒學過只會逃避的缺乏溝通傷害最多?但在結局片刻,我們看的到的是醫生面對失去了自己的摯愛,不是逃避,而是接受現實,也與背叛他的攝影師 Cindy 和好。這樣說來,是不是醫師對自己的成功治療?

圖片:比悲傷更悲傷的故/臉書

圖片:比悲傷更悲傷的故/臉書

比悲傷更悲傷的故事不會是男女主角的為愛犧牲,而是在電影外多數觀眾看完只有對故事單一性的理解。在清晰了解所有的角色與故事後,反應為何不是「電影以死亡來嚗露出學著溝通與面對現實是愛人之間永續的必須」,而是淺層的「哇,這寫的好傷心,我哭得好慘喔」呢?

我認為,我們能自主選擇要當哪種人。我們該像 K 愛情垂死時還盲目並不自覺的愛,還是像醫生的舔舐自己的傷口;像 Cream 失去自我時選擇最終的逃避,還是會跟 Cindy 一樣面對他人的死亡,把意義最大化?我們看電影固然是有原因的,但目的如果是要跑到密閉黑箱裡看個與社會脫節的電影來抒情,我們也選擇了逃避現實。

我認為,最悲傷的故事會是我們用電影去錯誤地為自己的愛定義,把悲劇主角的錯誤搞成該崇拜的英雄本性。最悲傷的故事會是我們只會吸收表面的膚淺,浪費了能了解更深層的意義的機會──以觀眾觀點去點評定義電影真正價值的機會。