丘琦欣

Languages:

中文 /// English

圖片:杜克大學出版社

翻譯:William Tsai

終究是在召喚左翼東方主義

人們隱隱猜想,不管劉奕德的《兩岸酷兒馬克思主義》究竟寫了些甚麼,這本書還是會大獲成功,就只因為它的書名同時包含了「酷兒」、「馬克思主義」和「中國」這幾個詞。不消說,這些全都是在今天這個中國經濟與政治崛起的時代裡,左傾學術圈炙手可熱的行話。

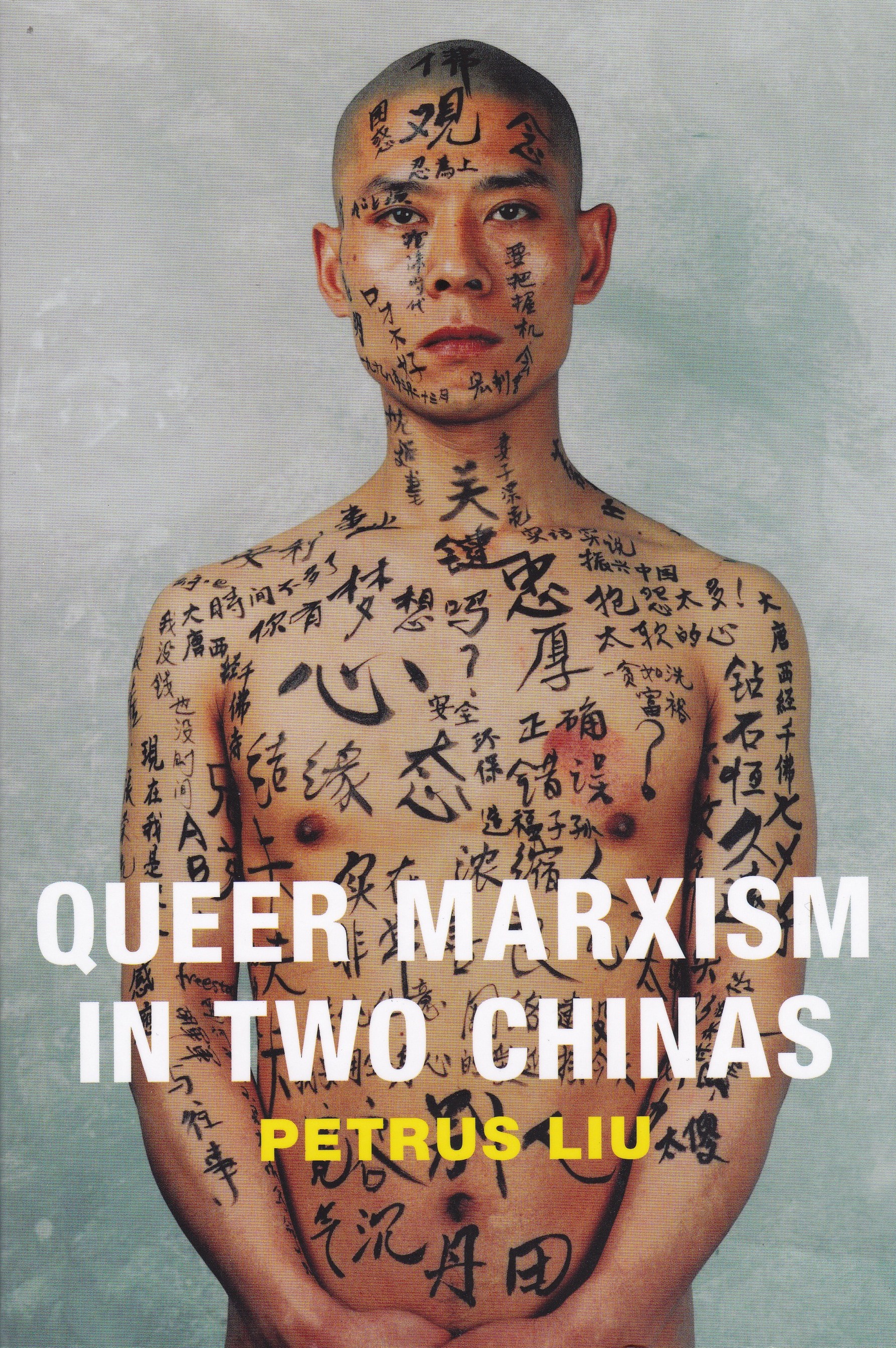

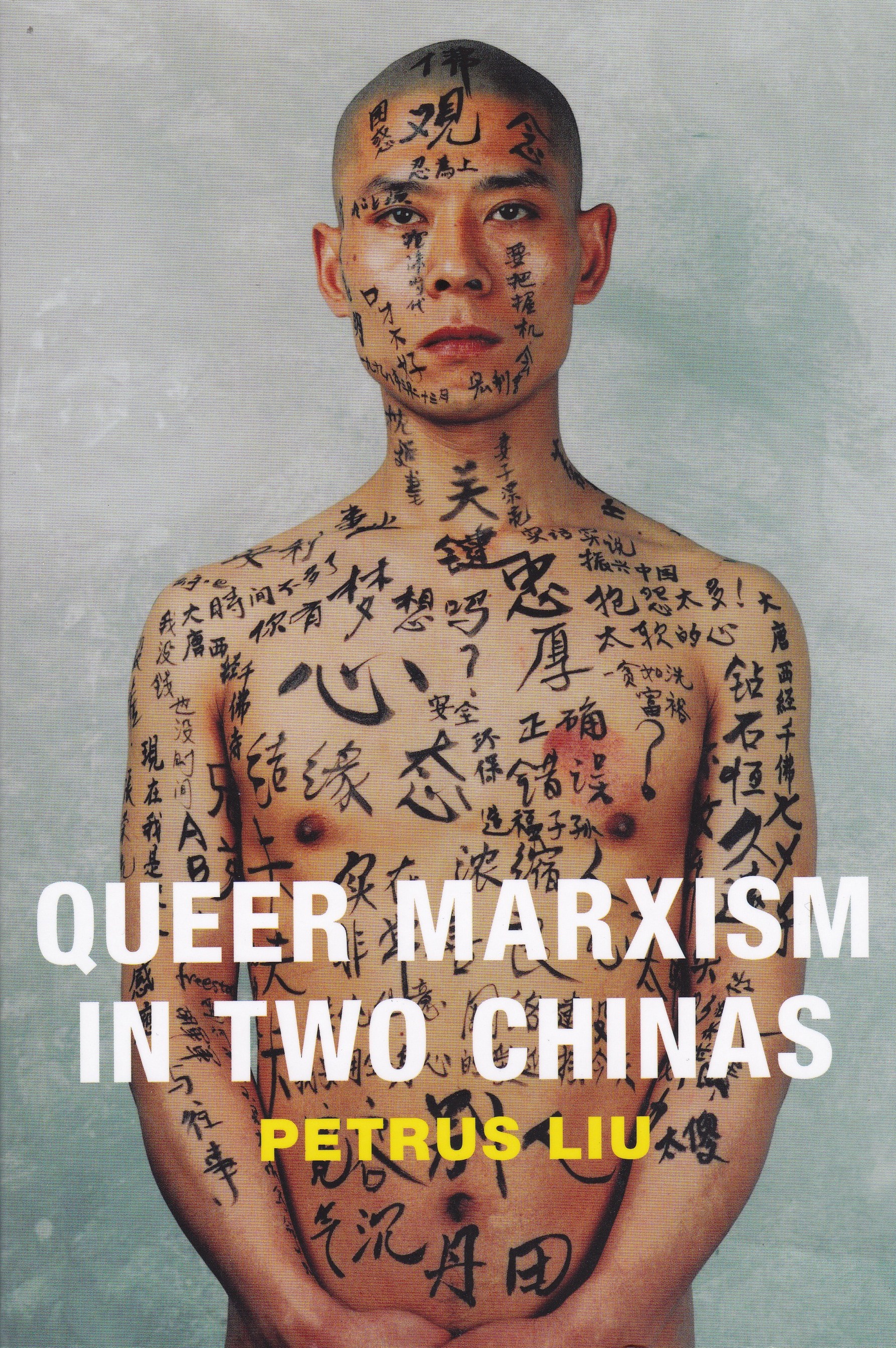

這本書的封面看來則是把自己照著東方主義給奇異化(exoticization)了,封面圖片是一個上身赤裸的男人,裸體上寫滿了中文字(封面上的這個男人很可能是全身赤裸的)。倘若選用這個封面的是劉奕德本人,那麼這本書的寫作計畫還沒翻開內文就已經不攻自破。因為,倘若這本書是要說明劉奕德所謂的中國「酷兒馬克思主義」並不僅僅是西方理論的移植,不只是西方原典的翻版,那麼劉奕德在封面上召喚異國風情,看來就像是在搬石頭砸自己的腳。的確,封面看上去就像是為了挑逗、勾引西方學者的欲望凝視而設計的。

《兩岸酷兒馬克思主義》封面。圖片:杜克大學出版社

《兩岸酷兒馬克思主義》封面。圖片:杜克大學出版社

《兩岸酷兒馬克思主義》到頭來是一次佈道的嘗試。劉奕德以英文寫作的動機,在於傳揚所謂的中國「酷兒馬克思主義」,好讓西方學者開始把這所謂的「酷兒馬克思主義」當作中國知識分子對於理論話語的可信及原創貢獻。要讓「酷兒馬克思主義」獲得西方學者認可,劉奕德必須讓西方學者接受中國的「酷兒馬克思主義」和他們的沒有甚麼兩樣,因此值得支持,但他同時也需要添加一種異國成分,好讓它看來千真萬確是「中國的」。

沒錯,劉奕德援引的中國「酷兒馬克思主義」理論家幾乎全是台灣人,只不過他們看來都是在文化及政治上認同中國的人。劉奕德也一直試圖堅稱他們全是「中國」知識分子。

很明顯,中國的賣相更好。雖說這些知識分子即使在台灣出生長大,也很可能還是認同中國而非台灣,劉奕德在這本書中仍一直盡力潤飾這些知識分子的背景,把他們全都說成是真真切切的中國人。

市場壓力在這當中的作用很強大,因為劉奕德既然堅持把「酷兒馬克思主義」界定為一種反資本主義,當下有市場的自然是「中國」而非「台灣」。還要注意,劉奕德堅持使用「兩岸/兩個中國的酷兒馬克思主義」這個單數名詞,好像海峽兩岸就只會有一種酷兒馬克思主義,而不用「兩岸/兩個中國的(兩種)酷兒馬克思主義」。

從「台灣酷兒馬克思主義」到「兩岸酷兒馬克思主義」:左統的軌跡

劉奕德這本書的中心思想,在於他自己的導言〈台灣酷兒馬克思主義〉。那麼,為什麼又從「台灣」跳到「兩岸/兩個中國」了?即使劉奕德這本書中的酷兒馬克思主義提倡者多半還是台灣人,可就是沒人理會「台灣的」酷兒馬克思主義。至於「中國的」酷兒馬克思主義?太誘人了。

在〈台灣酷兒馬克思主義〉與《兩岸酷兒馬克思主義》兩者的差別之中,有一些趣味之處。一方面,在〈台灣酷兒馬克思主義〉早已完成,《兩岸酷兒馬克思主義》還在寫作的期間,發生了太陽花運動。令人相當意外的是,後來出版的《兩岸酷兒馬克思主義》一書有些尷尬地將太陽花運動稱譽為台灣公民社會力量的示範;而〈台灣酷兒馬克思主義〉論文則是極力批判台灣認同,在對陳水扁執政時期至今台灣本省人民族主義的批判中定調。

陳水扁總統任內出現在台北市大安區的塗鴉,寫著:「阿扁萬歲,外省豬滾回中國去!」。圖片:Prince Roy/Wikimedia Commons

陳水扁總統任內出現在台北市大安區的塗鴉,寫著:「阿扁萬歲,外省豬滾回中國去!」。圖片:Prince Roy/Wikimedia Commons

這可能是因為劉奕德不論是在「台灣酷兒馬克思主義」還是「兩岸/兩個中國的酷兒馬克思主義」概念中,用意都是要傳揚「酷兒馬克思主義」的理論先進性。可是從〈台灣酷兒馬克思主義〉到《兩岸酷兒馬克思主義》,這中間還是不免發生了一些滑坡。

「台灣酷兒馬克思主義」最主要的理論家是洪凌,但主導「兩岸酷兒馬克思主義」的理論家則換成了何春蕤。這些人在當年都批判陳水扁政權基於本省人認同推動的國族建構計畫,方法則是揭露這套國族建構本質上是專屬於異性戀的,建立在民族國家以異性戀核心家庭為基礎的再生產之上。

但在洪凌的論述中,我們卻也特別能看出劉奕德「酷兒馬克思主義」等而下之的路數。劉奕德先前極力鼓吹的某些理論家,在〈台灣酷兒馬克思主義〉到《兩岸酷兒馬克思主義》成書之間,由於他們對太陽花運動的回應,而明顯陷入了死胡同裡。

洪凌去年將太陽花運動指為「法西斯」的言論引發了爭議。洪凌是按照以下這個論調運用「法西斯主義」一詞的:只要太陽花運動的目的還是想要保存資本主義,它就是「法西斯」的。她也試圖指出太陽花運動特別反動的階級性格,因為這個運動不是工人階級之類的群體發動的,而是多半向中產階級傾斜。但洪凌除了急著夸大其詞以聳觀聽之外,看來並不怎麼了解「法西斯主義」究竟具有甚麼意義。說真的,在衝鋒隊員和集中營還不曾出現之前,我們最好還是別亂用「法西斯主義」這個詞。

洪凌的文章在苦勞網刊出時,甚至搭配了一張希特勒的照片。

洪凌的文章在苦勞網刊出時,甚至搭配了一張希特勒的照片。

事實上,洪凌對這場展現台灣人民意志的群眾運動如此斥罵,反倒隱含了某種反民主的意味。洪凌對台灣本省人族群─民族主義的恐慌掩飾了她真正的關切,與其說是任何自我標榜的左翼關懷,更多恐怕還是為了反對任何型態的去中國化台灣認同。對族群─民族主義的批判自有其道理,但洪凌的妄下論斷當然很可能是有意無視這個事實:太陽花運動與本省人族群─民族主義無關,更大程度上是對國民黨專制獨裁以及台灣民主可能在中國侵蝕下喪失的回應。大概可以這麼說,正是洪凌疾言厲色的叫罵,使得她最近越來越不被當回事。

也因此,「兩岸酷兒馬克思主義」的主導理論家不再是洪凌,而是何春蕤,她對本省人民族主義的批判,在於移民工、酷兒和高中生都被想像的民族國家共同體排除在外,儘管在劉奕德看來,她也還是個確切無疑的「中國」知識分子。但這個人選的轉移顯示出劉奕德理論的倒退。

試圖傳揚「中國的」酷兒馬克思主義,而非「台灣的」酷兒馬克思主義

劉奕德的更大課題是要傳揚他稱作「酷兒馬克思主義」的這派學說,但學說中人卻往往是運用性別及性向話語批判台灣認同的左統人士──有時這不過隱含著一種中國認同,以及為了使中國認同自圓其說而解構台灣認同的需求。

的確,正是劉奕德自己在試著向西方大眾推銷這派學說的過程中,毫不含糊地一再堅稱學派中人是中國酷兒馬克思主義者,而不是台灣(酷兒馬克思主義者)。在此完全避開的問題是,這並不僅僅是學派中人自我認同的問題而已;台灣與中國實質的社會歷史分歧也讓他們的自稱「中國」酷兒馬克思主義者顯得不可靠。儘管其中許多人費心操作著台灣與中國在 1949 年因內戰而分裂的錯覺,台灣人與中國人的歷史經驗其實在 1895 年之後就已經分化,距今已是一個多世紀。就算以 1949 年作為分裂的起點,距離今天也差不多快要七十年了。

中國宣傳海報

中國宣傳海報

劉奕德、洪凌,或者任何一個完全不曾經歷大躍進、文化大革命、一胎化政策、職務統一發派、戶口制度確立等這些典型中國特有、台灣未曾發生的經驗與環境中生活過的人,他們的經驗究竟能有多「中國」?要是他們自稱為如假包換的中國人,好像兩岸歷史從來不曾隔絕那樣,我們就不得不問,他們的家庭成分在文化大革命期間會被劃進哪個階級?屬於城市戶口還是農村戶口?有沒有任何一個因為父母違反一胎化政策而生下的兄弟姊妹?

真正的中國學者對這些自稱的中國人,反應是很有趣的。「這些台灣人到底憑甚麼認為自己了解中國?」很明顯,文化民族國家的超越歷史質素凌駕了歷史,讓這些人全都在劉奕德眼中成了同一類的「中國人」。但在另一方面,中國自身在劉奕德這本書裡其實卻弔詭地缺席了,因為這本書的理論核心並非來自中國。

倘若劉奕德自稱中國人的確是基於某種文化上泛民族的「中國性」,而無關乎個人出身成長的地點,這本質上就是與歷史無關的,因此仍然會是一種身分可疑的中國人堅稱自己其實真是中國人的潤飾手法。我們最近在劉紀蕙提出的「中國理念」裡也看到了同樣的嘗試,這個中國未必是地理上的中國,而是一種在歷史中延續至今的抽象中國理念。

中國宣傳海報

中國宣傳海報

當然,所謂民族國家的抽象質素是不可能存在於歷史之外的,它只能存在於民族主義意識型態的斷言中。就這點來說,人們也可以含混地說些「中華五千年歷史」或是「炎黃子孫」之類的話。文化上泛民族的「中國性」唯有在試圖將身分存疑的中國人納入同質的中國性定義之下,成為中國民族主義不可或缺的一部分時才會得到伸張。

但如果劉奕德的中國性宣稱還有市場銷售壓力的因素作用的話,那就是因為這種說法吃得開。這正是一種自我東方化的形式。

西方學術界在他者之中追尋自我

西方學術界關懷亞洲議題的部分雖然高分貝否認東方主義,卻還是一再不免落入東方主義的陷阱。為了追求具有文化本真性的事物,西方學者實際上經常是在尋找那些與自身不同足以展現異國情調,同時又與自身相似而足以認定彼此具有共同目標的事物。

我們大致上或許可以這麼說,整個西方學術界都太渴望在非西方脈絡之中尋找自己的對照了。結果,西方學術界到頭來是根據自以為的相似感,為那些政治姿態可疑的知識社群背書並加以正當化,卻往往無法辨識出這些社群的國族主義理論基礎。中國的新左派就是一個這樣的例子,他們獲得了西方大多數左翼毫無疑慮的支持,然而許多人至今卻還沒發現,中國新左派經歷「民族主義轉向」之後,許多成員都逐漸成了習近平所領導的中國國家機器的辯護者。

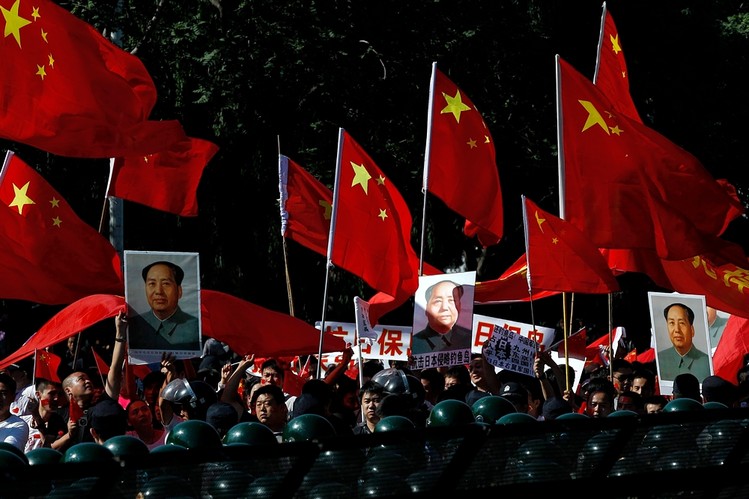

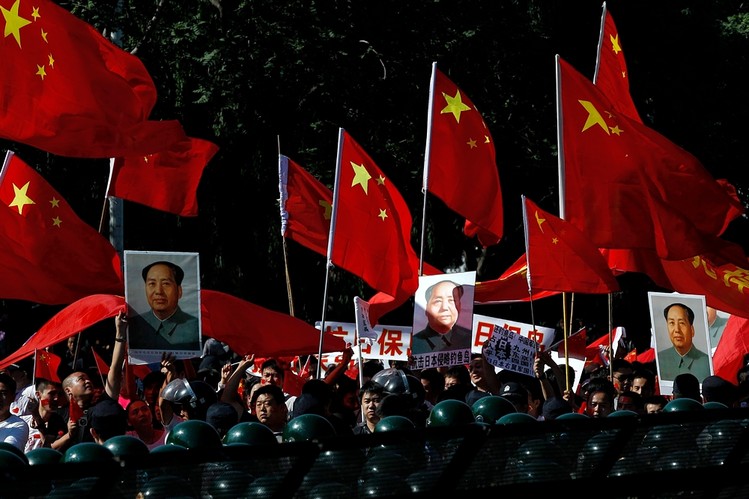

2012 年 9 月北京的反日示威。圖片:美聯社

2012 年 9 月北京的反日示威。圖片:美聯社

不過知識社群在母國之外受到接納是一種常見的傾向,即使同一時間他們正在母國逐漸失去影響力。畢竟正如我們所見,隨著後結構主義理論沒落,新哲學在法國興起,所謂「法國學派」在法國也已經走下坡;於是「法國學派」的重要學者先後遷移到美國,好在美國尋求發展,並受到美國的特性轉化,然後在改頭換面之後重新輸入法國。如今我們在亞洲脈絡裡也還是看得到這種傾向,可以說,亞洲各國的許多重要學者原先在母國都不太有名,直到他們的學說開始被西方學者譯成英文之後才聲名鵲起。這是全球政治勢力在國際學術聲望上發揮的動能。

劉奕德也一樣試圖運用「酷兒馬克思主義」,將在發源地早已過時許久的事物包裝成全新的再次推銷出去。但如果劉奕德的這本書是向西方學者們推銷這個學派的諸多重大嘗試之一,問題就出在劉奕德的著作其實既不新穎、亦非原創。

實際上,這本書有時就是老調重彈。這本書不免讓人覺得跟台灣十年前或十五年前寫出的書沒甚麼兩樣。比方說,我們真的非得再讀一遍白先勇的《孽子》不可嗎?如果邱妙津的《鱷魚手記》是另一篇被這本書用作參照點的文學作品,劉奕德卻從頭到尾企圖迴避邱妙津將台灣認同看作雜交產物的觀點,與朱天文或另一位同類型作家的大中國情懷並不相同這件事。儘管在致力研究中國而非台灣的西方學者看來,《兩岸酷兒馬克思主義》的許多內容想必都是前所未見的資料,但這些在台灣同志文學中卻都是老生常談了,除了劉奕德再次強調這些作品都是中國文本,而絕口不提它們其實是台灣作品之外。或許可以說是華文創作,但絕不是劉奕德極力強調的那樣典型又確切的中國作品。

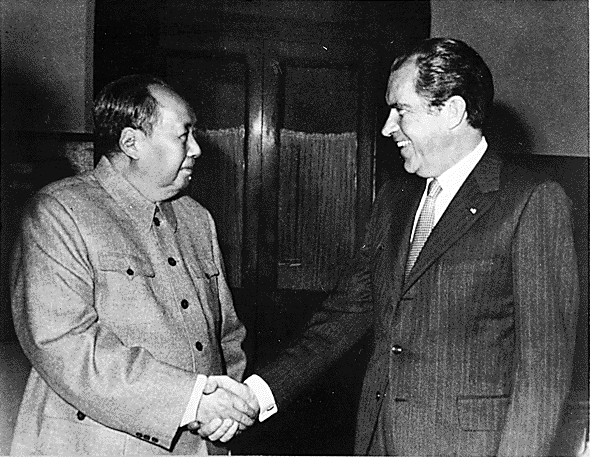

1972 年毛澤東會見季辛吉

1972 年毛澤東會見季辛吉

劉奕德似乎也在舊典範中無法自拔,他還是堅持非要在冷戰脈絡下敘述台灣與中國的兩岸關係不可。如同劉奕德出身的左統圈子大多數人那樣,沒完沒了地召喚冷戰陰魂,其實往往是要掩飾他們對冷戰的無知,這通常同樣是在掩蓋無法套用理論敘述冷戰之後任何一段歷史的窘境。

例如,東亞國家並不是因為亞洲資本主義崛起脫離蠻荒狀態、克服「東方專制」,趕上西方資本主義國家而得到讚許的;亞洲國家反而正是因為將亞洲在地文化傳統,像是李光耀的「亞洲價值」與西方資本主義合為一體,而受到季辛吉之流的冷戰煽動家們讚揚。或許劉奕德迴避這個問題,正是因為它竟是如此尷尬地接近劉奕德自身的立場。儘管劉奕德試圖證明「酷兒馬克思主義」的詭辯完全不遜於任何西方理論,或許也同樣掩飾了他自己試圖證明亞洲早已超克理論貧乏的蠻荒狀態,得以在理論發明上與西方並駕齊驅的欲望。

李光耀與季辛吉。圖片:《海峽時報》

李光耀與季辛吉。圖片:《海峽時報》

換言之,劉奕德斷言酷兒馬克思主義千真萬確不是西方的,卻又經得起任何西方標準考驗的努力,總是因為他極力迴避「酷兒馬克思主義」顯然是西方傳入的酷兒理論和馬克斯主義產物這個問題而站不住腳。這也是中國「新左派」及其他類似團體的問題。我們還可以看出劉奕德對馬克思主義的運用往往十分淺薄,馬克思主義在他看來似乎除了空洞的階級分析之外無甚意義。

今天,我們看到了各式各樣將亞洲資本主義輸出到西方脈絡,以重振節節敗退的西方資本主義的努力。這隱隱看來同樣也是支撐著劉奕德嘗試推銷「酷兒馬克思主義」的邏輯所在。如今,一套來自邊緣的意識型態極力讓自己再次回歸中心,它自我標榜具有異國情調的不同,卻又不盡然是完全異質與不相似的。

當左統試圖向境外佈道

說實話,從經驗法則看來,從事區域研究的西方學者往往不太能察覺研究場域的知識轉移。反而,西方學者通常會晚個幾年才能察覺知識轉移的發生。我們近年所見最生動的例子,恐怕正是西方學術界對於中國新左派「民族主義轉移」近乎全無知覺。汪暉之類的學者如今幾乎不再從知識上對中國的國家資本主義表達異議了,反倒深深地安於現況,不論自願與否,這從他如今在中國的綽號「國師」,以及意在為中國帝國主義辯護的表態聲明上都能看出。

這有時是語言能力差勁或與在地論述脫節所致,但除此之外,這顯示出西方學者對於追尋自我鏡像的興趣,更大於實地研究他們自稱專精的區域,或者是不敢對足以與他們討論對話的在地知識論述抱持批判態度。他們反倒只求掌握住某個足夠本真,稱得上「原生」或「在地」現象,同時又與他們自身充分相似,足以投射自身的事物。如此的自覺意識或許是超乎期望的;於是,當一種在原生地早已絕跡、過時且腐朽的知識現象在別處風行起來,這多半是西方學者充當傳教士所造成的。

不論劉奕德的《兩岸酷兒馬克思主義》受到怎樣的批判,這本書大概還是會被西方左翼學者們接受,只要能夠迎合他們的自我投射。或許它真能為自己爭取到傳教士。這並不意外,雖然令人失望。不過人們或許也不該抱太大期望。

《兩岸酷兒馬克思主義》封面。圖片:杜克大學出版社

《兩岸酷兒馬克思主義》封面。圖片:杜克大學出版社 陳水扁總統任內出現在台北市大安區的塗鴉,寫著:「阿扁萬歲,外省豬滾回中國去!」。圖片:Prince Roy/Wikimedia Commons

陳水扁總統任內出現在台北市大安區的塗鴉,寫著:「阿扁萬歲,外省豬滾回中國去!」。圖片:Prince Roy/Wikimedia Commons 洪凌的文章在苦勞網刊出時,甚至搭配了一張希特勒的照片。

洪凌的文章在苦勞網刊出時,甚至搭配了一張希特勒的照片。 中國宣傳海報

中國宣傳海報 中國宣傳海報

中國宣傳海報 2012 年 9 月北京的反日示威。圖片:美聯社

2012 年 9 月北京的反日示威。圖片:美聯社 1972 年毛澤東會見季辛吉

1972 年毛澤東會見季辛吉 李光耀與季辛吉。圖片:《海峽時報》

李光耀與季辛吉。圖片:《海峽時報》