艾琳達

Languages:

中文 /// English

圖片:KP/WikiCommons/CC

編輯:胡景祥

翻譯:William Tsai

對一位堅定的革命者來說,沒有在壓迫體制的刀槍下英年早逝,而是得享天年,其實有些終非其所。高壽可能會令你不得不面對你自己行動的不幸後果,看見親如兄弟的同志背棄理念,輕易取得不當利益;甚至令你親眼見證大規模的社會轉變,使得付出巨大犧牲的理念卻受到懷疑。上一世紀民族解放運動的烈火中淬煉出來,唯一健在至今的臺灣革命者施朝暉(化名史明,1918 年 11 月 9 日生於臺北士林)於 2019 年 9 月 20 日逝世,享壽 101 歲。雖說他的奉獻不容置疑,但他的信念似乎與時俱進了,就連各方勢力運用他崇高形象的方式也轉變了,即使他並未向我們表達他對這些事情的自我反思。

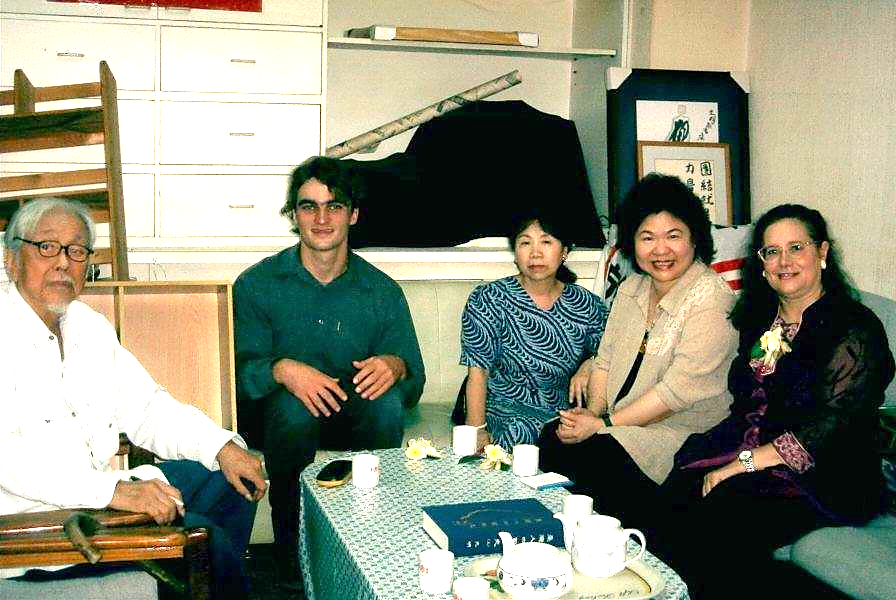

史明、史振帆、三宅清子、陳菊和艾琳達,2005 年攝於史明在臺北市和平東路的辦公室。圖片由作者艾琳達提供。

史明、史振帆、三宅清子、陳菊和艾琳達,2005 年攝於史明在臺北市和平東路的辦公室。圖片由作者艾琳達提供。

最近幾年,史明由於數十年來對臺灣解放、臺灣民族建立的堅定不移付出而赫赫有名。但臺灣獨立運動卻想要淡化或掩蓋他在意識型態基礎上與戰後日本的其他台灣組織(例如臺灣臨時政府)之間的爭論,以及他對總部設在紐約的臺灣獨立建國聯盟(WUFI)所發出的批判。史明批判這些人代表一種菁英的、布爾喬亞式的民族主義,即使在同一民族統治下,終將複製階級壓迫。這樣的意識型態分歧也造成了不同的結果,廖文毅和辜寬敏都向國民黨妥協,得以拿回他們在臺灣的家產(他們分別在 1965 年和 1972 年返臺)。而現在,史明的共黨背景和投身「民族民主解放」數十年,則在近年被漂白到了淡粉紅色的程度,彷彿那只不過是一種個人哲學;像是 2017 年在凱達格蘭大道為他舉行的百歲生日會,接著又相當明顯地表現在 9 月 21 日他逝世後的記者會上,長久照護他的那些朋友們,傳達的最重要訊息是:歐吉桑,我們敬重的前輩,在臨終前都支持著民主進步黨的蔡英文總統連任。此外別無其他。

他或許在大去之期不遠時將焦點縮小到了個人哲學,但那完全不足以描述這個人和他的使命。我對他的人生與思想的理解,來自於我們從 1979 年底相識至今的對話片段。1942 年,史明拋下了在日本的政治學研究,投身中國共產革命,在中國共產黨訓練下從事情報蒐集工作。他在上海假扮成一個臺灣紈袴子弟,與日本軍人應酬以蒐集情報,為時一年多。中共給他指派了一個他從不知道真實姓名的妻子,而他在 28 歲那年結紮,按照他的說法,以免非預期的生兒育女打斷了他們的任務。隨後,他在華北各地為中共蒐集情報,曾兩度被國民黨逮捕,但因成功隱藏間諜身分而獲釋。後來,他救了一位年輕日本女子(平賀協子),那年她才 18 歲,在華北一處日本領事館工作,華北日軍隨著二戰結束而解體,她不得不逃亡;兩人結了婚。

1947 年,臺灣發生二二八事件及隨後的清鄉屠殺,其後史明決心返回臺灣。他常說,他在共產黨控制區親眼見證了土地改革時中國人審判地主的兇殘,這也令他幻滅,開始認為臺灣人在文化上不同於中國人。穿越國共內戰的戰線極其危險,但他設法在 1949 年 5 月從山東搭船返臺,妻子隨行。

他的老家在臺北北方的小鎮士林,是一個富有人家,由他的外祖母持家。1949 年下半年,蔣介石退守臺灣,在士林附近建立了自己的指揮部。史明吸收了 30 位同志,取出埋藏在家族竹林地裡的一批軍火,準備暗殺蔣介石。1951 年下半年,他在返家前仔細觀察,發現家宅已經遭到監視,暗殺計畫敗露了。於是他前往基隆,喬裝成裝卸香蕉的貧窮碼頭工人。數月之後,他終於得以在 1952 年 5 月混入一艘開往日本的船,藏匿起來;他將剃刀縫在襯衫摺邊,萬一被捕時可以迅速自殺。船到日本之後,他在碼頭附近被警察查獲,拘留起來等候遣返臺灣──但臺灣當局發來的逮捕令證實了他尋求政治庇護的身分,反而救了他一命。

儘管日本以拒不給予身分或核發證明文件給所有非日本人的外國人而惡名昭彰,然而史明的妻子回到了日本,讓他在日本的居留多少安全一些。隨後他在東京都池袋地鐵站附近開了一家麵店(新珍味),這家店舖成了他的收入來源和行動基地。幾年前拍攝的一部史明傳記紀錄片(陳麗貴,《革命進行式》,2016 年)訪問了他的前妻,她說她與史明分手是因為「他有太多女人」。

在臺灣的美麗島民主運動期間(1977 年 11 月至 1979 年 12 月),我依稀聽說東京有個激進的臺灣人,名叫史明;他經常和我所參與的人權資訊地下平台主持人,當時人在大阪的梅心怡(Lynn Miles)有聯絡。我手上也有一本《臺灣時代》,封面是一幅簡單的紅色線條畫,畫出初升的旭日。這是由一群北美臺灣青年所發行的刊物,這些青年自稱是受到史明和他所宣揚的臺灣版世界民族解放鬥爭所啟發,反對美國扶植的獨裁者。梅心怡和我本人,以及臺灣人權工作的多數參與者,甚至基督徒和日本人,都有同樣的背景理解:血腥的越南戰爭是美國帝國主義干預所引起,臺灣、韓國及拉丁美洲的獨裁政權也是這樣產生的。梅心怡的戰友,在大阪致力於保護韓裔少數的日裔美籍牧師朗.藤好(Ron Fujiyoshi)寄給我一本《受壓迫者教育學》,這是我所珍愛的一本小書。到了 1979 年末,我已經可以預期,數萬人在高雄事件中高呼「美麗島是咱的!」之後,當局必定發動鎮壓。果然在 1979 年 12 月 13 日清晨,國民黨對運動全體領導人發動大逮捕。

艾琳達在 1979 年 12 月 15 日被驅逐出境,影像從國民黨針對高雄事件的傳單掃描而來。圖片由作者艾琳達提供。

我在 12 月 15 日被驅逐出境,當天早上 11 時左右被推擠著穿過記者的包圍,走向西北航空班機,我扔下外套,挑釁地展示出美麗島運動的彩帶,那是一條草綠、金黃、磚紅三色的綬帶,象徵臺灣的鄉村,現場因震驚而陷入沉默。這張照片兩天後出現在報紙和電視上;新聞局長宋楚瑜認定這就是外國勢力煽動的證據。儘管我在飛機上激動大哭,但內心卻計劃著下一步:前往香港,向同情臺灣民主運動的中文媒體和國際記者提供第一手敘述;不過當我發現機票上寫著班機到達洛杉磯之前會在東京停留,頓時鬆了一口氣。我身上只有陳菊在被捕之前留給我的一千元美金。在被拘留之前我故意銷毀了通訊錄,但仍記得梅心怡的電話號碼。那天深夜,我終於抵達史明的那家小麵店,它就像個庇護所。

一樓是麵店,大約只有六張桌子。二樓是工作人員和服務生的宿舍──多數人其實是史明地下工作的聯絡員,以及接受培訓的革命志士。三樓則是史明進行小組啟蒙並吸收大眾的地方,參加者是來自各行各業的臺灣一般民眾,他們往往自行設法前來接受史明的思想教育,課程大概為期十到十四天。四樓和五樓是史明的住處,也是通訊網絡的中心。這不只是情報機構而已,它一度滲透到十分接近國民黨中央權力核心之處;他還指揮針對國民黨新聞機構的破壞行動及示威性質的炸彈攻擊。他在地板舖著榻榻米的簡樸環境裡,看來熟練而專業。我很榮幸能在那個歷史時刻置身其中,即使當時的處境是情勢所逼。他那時正在對《臺灣人四百年史》中文版進行最後修潤,該書所記載的是漫長的外來支配故事,而外來支配正是史明所要推翻的。菁英總是轉向與外來壓迫者合作以獲取利潤,唯有受到欺壓的大眾才有掙脫外來支配的決心。

我根據施明德和我在 1979 年 11 月造訪的見聞,手繪了一張監獄島──綠島的地圖,他也收入書中,將歷史更新到當下。我有一張自己佩戴著美麗島綬帶坐在他書桌前的照片。

隨後三天,在我啟程前往香港之前,只有史明的左翼夥伴敢在日本公開發起抗議,反對臺灣鎮壓民主運動;但這些學生都戴上面具。一般來說,移民族群在日本享有的權利極少,還會被輕易遣送出境。當地的菁英台獨運動領袖很樂意在他們美輪美奐的公寓裡接待我,但不公開現身。

再一次見到史明已經是 1981 年末的洛杉磯,其後又見過幾回。他總是穿著牛仔褲和牛仔夾克,是一個隨興、瘦長、英俊又有魅力的人物,即使那時頭髮將近全白,留著大鬍子。那時他頭一次取得日本護照,因而得以離開日本到外國旅行。他到美國是為了出資援助許信良的重要刊物《美麗島週報》,許信良曾是民選的桃園縣長,後來被國民黨彈劾,是美麗島運動五名核心領袖之一,但他在 1979 年 9 月離開臺灣,因而躲過逮捕。

1979 年 12 月 15 日,許信良將眾多海外反國民黨組織結合成一個同盟,史明也在其中,並發表聲明「要讓國民黨政府從地球上徹底消失」。但隨著捐款湧入,許與總部設在紐約,由張燦鍙領導的臺灣獨立建國聯盟之間的結盟開始瓦解。張燦鍙不願讓出自己對臺裔美國人資金的獨占掌控。許信良在 1980 年 7 月搬到洛杉磯,另立中心爭取海外臺灣人的支持。

許信良在雜誌裡擺出左翼革命的形象「假勇」,像是刊登文章討論城市游擊戰,但這樣的虛張聲勢卻足以讓美國國務院發出警告;史明的幾位盟友也來加入他,像是紐澤西的康泰山、巴黎的張維嘉,以及王秋森,還有批判臺灣獨立建國聯盟的其他各色人等,包括我在內。《美麗島週報》由於原本孜孜不倦的志工顏朝明(化名李約翰"John Lee")等社內親中左派出走而隨之斷炊,這件事說來話長。(別忘了,在那年代,許多理想主義者以為中國會支持推翻臺灣的國民黨政權。)而許信良從來不是一個有長期財務規劃的人,他總是炒短線。但史明的出現提供了資金,而且強烈要求妥善理財。在這個過程的後期,史明派了一個對馬克思主義論述無懈可擊,單眼斜視的年輕漂亮女人──「阿芬」,當然不是她的真名──在這裡待了幾個月。

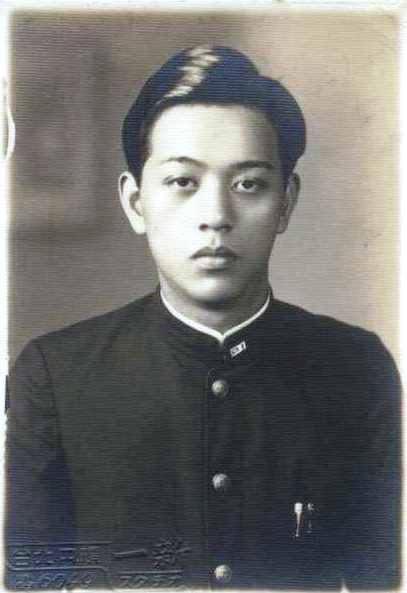

1937年入讀日本早稻田大學時的臺灣歷史學者和獨立運動先驅史明。

1937年入讀日本早稻田大學時的臺灣歷史學者和獨立運動先驅史明。

許信良和史明協議建立了「臺灣民族民主革命同盟」,彷彿自己是與「左翼民族主義者」合作的「右翼民族主義者」,這樣的結合乃是依據標準的民族解放教條:「民族資產階級」會為了自身經濟利益,而與無產階級團結對抗外來勢力傀儡。但在數月之內,許信良私下另外找到了金主,毫不告知就退出聯盟。我堅持質問許信良的政治走向,而他突然宣布編輯人員會議停止召開。

因此,在令人難忘的 1982 年夏季全美臺灣同鄉會西部分會大會上,史明在其中一場舉行於深夜的大型會議上現身,被他的北美青年門生《臺灣時代》發言人斥責。舉行大會的地點休士頓是激進臺灣青年的溫床,《半屏山》雜誌在此發行。(《臺灣時代》在 1982 年 4 月的第 13 號發表長文,批判史明與許信良結盟,其中也引述了我對史明的鼓勵,稱之為美國帝國主義替國民黨撐腰。)他們的質問在於,史明怎能相信許信良?難道史明的意識型態不純正嗎?還是他缺乏判斷反帝主義與民族民主主義正確立場的能力?我可能也突然開始發言了,補充我在《美麗島週報》編輯工作上觀察到的內部流程中某些令人不安的細節。但史明始終保持冷靜,值得讚許。

史明在 2016 年的自傳中,從第 551 頁開始講述他的第一次美國之行,那次他在 1981 年 5 月抵達。他解釋自己需要一個管道經由出版傳達理念,但當時他忙於地下組織工作。然而他也譴責許信良工作態度散漫,政治上不誠實。他在第 573 至 574 頁引述了他和《臺灣時代》的一次明確交鋒:《臺灣時代》要求他停止金援《美麗島週報》,轉而與他們及其他人締結真正進步的同盟;這個同盟採取堅決反美的立場。史明將《臺灣時代》稱為史達林主義者,與團結及推進臺灣民族主義的實際需求脫節,並說他會接受美國援助以對抗中國。

如今回顧,我會認為史明和其他眾多不得不經由中文資料吸收馬克思主義的左翼人士一樣,未能完全理解美國帝國主義在拉丁美洲、中東以及越南的兇殘,冷戰下世界各地不同勢力的對峙,或是美國以選舉民主及「自由」訴求轉移掉階級鬥爭的能力。

這次交鋒的背景,在於《臺灣時代》從 1980 年 6 月起就竭盡所能挑戰臺灣獨立建國聯盟,力圖影響臺美人中產階級社群,但更重要的是在校園內發揮影響。它發動了對於「民族主義」意義的論戰,引介了全球民族解放運動中對於民族主義及公民身分概念的運用,這套話語是 1960 年代社會運動的參與者耳熟能詳的,以政治上的建國共同目標為定義,而非族群定義。這個定義理論上普遍為臺美人社群所接受。但在臺灣的民主進步黨創黨,非暴力改革的希望興起後不久,《臺灣時代》就在 1987 年銷聲匿跡了。《臺灣時代》的長期影響或許從外在看來並不顯著,但受它影響的許多學生日後返回臺灣,投入環保運動和勞工運動──而史明身為《臺灣時代》的導師,這方面的貢獻也應當受到承認。

事實上,卡內基梅隆大學的陳文成教授是《臺灣時代》的重要成員,也是我在匹茲堡的東道主,就在他 1981 年 7 月遭到臺灣情治單位謀殺之前幾個月。史明為了我在那年 7 月 18 日前往洛杉磯的國民黨辦事處潑紅漆抗議而稱讚我;那時我被他們的打手鎖喉壓制,他們甚至考慮要把我綁架回臺灣,當我看到洛杉磯警方在 45 分鐘後前來逮捕我,其實反倒安心了。

休士頓會議過後不久,我準備重新開始攻讀研究所,考上了紐約州立大學賓漢頓分校社會學系,在 1983 年秋天入學。我找到了全美國馬克思主義、第三世界取向最強的系所,終於開始從智識上理解世界革命歷史。我在那兒意外遇見了幾個我早就熟識的人:左翼政治犯柯旗化之子,如今任職於中央研究院的柯志明;《夏潮》前總編蘇慶黎女士;以及 1977 至 1978 年間梅心怡人權資訊網絡平台的另一位特派員安德毅(Dennis Engbarth)。

《洛杉磯時報》,1981 年 7 月 19 日,第 39 版剪報。

《洛杉磯時報》,1981 年 7 月 19 日,第 39 版剪報。

我們的同學是來自巴西、衣索匹亞、格瑞那達、海地、伊朗、印度、韓國、納米比亞、泰國、土耳其等國的流亡異議知識分子,其中一些人有過地下工作、造反和坐牢的經驗。但我們在學術上接觸到的,多半仍是蛋頭和幻滅版本的世界革命。到了 1990 年代初期,左翼知識界形成的判斷是,再也不會有任何「民族資產階級」支持民族解放運動了,因為資本主義大體上已經全球化,並在國際間投資。不僅如此,正如本系創辦人、也是「世界體系分析」開創者華勒斯坦(Immanuel Wallerstein)所闡述,世界經濟的核心隨著時間,在尋求新市場與廉價勞力的過程中逐漸移轉,美國相對來說正在失足,並將資源浪費在魯莽的帝國主義暴力,亞洲某些地區則正在崛起。

事實上,馬克思主義一般說來對民族主義評價不高,後者可被稱作一種部落主義的大眾認同,最常由國家為了鎮壓目的而動員。按照霍布斯邦(Eric Hobsbawm)的分析,民族主義與大眾應得權利一致抑或背反,是由世界歷史脈絡所形塑。我自己在 1992 年的學術研究發現,右翼和左翼運動都試圖藉由形塑自己的民族主義話語來掌握群眾動力,這是民族運動內部常見的鬥爭。從 1920 年代直到 1960 年代,由於壓迫者明顯是外來勢力,不論對象是英國、法國還是日本,殖民地群眾運動很容易就能與社會民族主義達成一致。但特別是在蘇聯解體之後,民族主義運動又漂移回到保守的種族本質主義,失去了先前國家中央計劃和大眾應有公民權利的綱領。

我們在臺灣民族主義的歷史裡也可以看到這樣的漂移,從日本殖民統治下聲援群眾運動的醫師蔣渭水(1881-1931),到以臺美人為基礎的臺灣獨立建國聯盟,許多臺美人在美國國防產業工作,相信美國會為自己說話,由此產生政治保守勢力。由此觀之,臺灣如今並非民族解放意識型態的沃土,也就不令人意外了。除了國民黨的長期統治及反共教條灌輸,臺灣經濟的前途長久以來也始終繫於輔助美國與日本資本主義擴張的角色之上。再加上狗屁倒灶的中華民族主義,以及(至今在名義上仍是共產國家的)中華人民共和國侵略的威脅,這些因素交相影響之下,臺灣獨立運動乃至民進黨的整體政治走向也就愈來愈保守。

史明在 1993 年偷渡返臺,在距離臺灣師範大學不遠的和平東路上設立辦公室。他持續進行在東京時的訓練課程,由於這時已幾乎沒有遭受秘密警察報復的風險,課程的規模或許更大了些。我撞見過一群鬆散的工人階級人士,每星期都在大安森林公園一角聚會,長期討論政治問題,他們是接受他訓練的人,但討論並非受他指示。他有好幾位助理。我又見過他幾次,2005年的一次偶遇尤其值得紀念,那天在場的人除了我,還有陳菊女士,日本臺灣政治犯救援會的重要創始人、也是史明在東京早就認識的三宅清子女士,以及撰寫過論文探討二二八事件的熱情德國青年史振帆(Stefan Fleischauer)。

史明的著作還是跟從前一樣,附有他的組織標誌──指向上方的紅色箭頭,加上臺灣社會階級分析的金字塔型示意圖。金字塔的尖端是一個與大部份臺灣社會切割開來的三角形,表示壓迫者;其中又包含頂端的國民黨及其外省人僕從,以及下半的臺灣「大企業」資產階級,即使後者之下的臺灣中小企業主被涵蓋於臺灣民族主義者的範圍內。(這張圖表複製於史明自傳第 563 頁,最早於 1984 年設計。)

他談論「勞苦大眾」的話語,雖是 1920 年代民族解放運動的標準措辭,但在 1990 年代充分就業的臺北,如雨後春筍般湧現的咖啡館,花崗岩和大理石高樓聳立的榮景之中,聽來卻開始走調了。我總是疑惑,像史明這樣曾在存亡邊緣面臨生死關頭的人,怎能說得通這樣的矛盾。

我在台灣的一位老友,如今也成為中華民國公民的加拿大人史康迪(Curtis Smith),同樣對於為何近年來史明只被描繪成臺灣民族主義者感到困惑。他上週寫了這段話給我:「關於史明在何時、又是如何被轉變,實在是個謎。我 1996 年在和平東路的辦公室訪問他時,他堅稱臺灣人民也是世界上的被壓迫民族之一(他特地提到巴勒斯坦人),同樣面對著美國帝國主義爭取獨立。他一再讚揚巴勒斯坦解放組織(PLO)與以色列戰鬥的目標和戰術。他宣稱自己信奉馬列主義,階級鬥爭才能解放臺灣人。」

到了下一個十年,史明和他的忠實支持者搬到了新莊,而且幾乎是臺灣獨立提倡者之中,持續直接行動,公開示威,對抗此時開始登陸臺灣的中共代言人的唯一一人。他在公開演講和著作中持續宣揚 1970 年代的民族解放話語,但臺灣一般大眾能否聽懂這套話語卻值得懷疑。不過,正如他的三角圖解所示,自 1980 年代晚期以來,臺灣資產階級為賺取更大利潤,極力運用更廉價的中國勞力製造消費品銷往美國。曾任民進黨黨主席的許信良,正是最早也最積極地提倡臺灣產業「大膽西進」(前往中國)的政治人物,而他在 1995 年的著作《新興民族》中,將這種買辦角色吹噓成臺灣民族的一種優越表現。即使 2000 年後,臺灣民族主義在陳水扁總統任內開花結果,但臺灣高科技產業的資本仍加速流入中國。或許世界經濟的力量壓倒了一切,又或許,防止臺灣掉入中國陷阱的政治意志始終不足。

施明雄、艾琳達和史明。圖片由作者艾琳達提供。

施明雄、艾琳達和史明。圖片由作者艾琳達提供。

大約七、八年前,我在兩次公開的宴會場合,詢問史明,他對美國帝國主義的想法。全世界的媒體早就報導了許多美國入侵阿富汗與伊拉克之後持續帶來的殘殺。這兩次,他都只是說,臺灣得感謝美國阻止中國武力侵犯。幾乎任何一個臺灣獨立提倡者都會說出同樣的話。而我不得不說,國際主義觀點和民族解放意識型態團結全都到此為止吧!

或許史明面對臺灣社會盛行的保守主義,抑或因為現實政治,而真的改變了路線──但臺灣俯首貼耳地服從美國,真的就能帶來任何前途嗎?至少,臺灣可以記取西藏人和最近的庫德人遭受的慘痛教訓:美國往往滿不在乎地背棄弱小民族。陳水扁總統提出以公民投票決定臺灣前途之後,對他惡言相向、稱他為「麻煩製造者」的正是美國,而在同一時間,美國卻支持經由公民投票認可伊拉克的新憲法。而臺灣卻仍時空錯置地以「中華民國」為正式國名。根據我和民進黨親近的消息來源指出,美國暗中要求蔡英文總統壓制「喜樂島」聯盟的公投訴求;當然她本來就不想惹惱商界,因為商界會指責她刺激中國。

有沒有任何逃脫陷阱的出路呢?在這時候,我不敢說在任何意識型態或世界觀之下有可能找到出路。但我認為,史明最初純粹的赤色信念值得受到肯定。或許我們也得同時意識到,我們的一切理想與志向,是如何可能受到時間錯位的嘲弄。

選定參考資料

- LG Arrigo, 1992. “Colonialism and the Rise of Nationalism in Asia”, manuscript November 1992. Area Paper for Ph.D. program at Department of Sociology, State University of New York at Binghamton.

- 1994. “From Democratic Movement to Bourgeois Democracy: The Taiwan Democratic Progressive Party in 1991”, pp. 145-180 in The Other Taiwan: 1945 to the Present, ed. Murray Rubinstein, 1994. Armonk, NY: M.E. Sharpe. Taiwan in the Modern World Series.

- 1996. “Labor Rights and Nationalism: The Case of Taiwan”, with co-author Jason Chin-Hsin Liu, BIDOM No. 134, Nov.-Dec. 1996, pp. 14-18.

- 2006. “Patterns of Personal and Political Life among Taiwanese-Americans”, Taiwan Inquiry, Vol 3.