陳黃金菊

Languages:

中文

圖片:洪世謙

當代對於民主、民粹等的討論十分熱烈,尤其是每次選舉前後,總是不難見到不同陣營的候選人及選民相互叫罵。在韓國瑜當選高雄市市長之後,更是有不少人認為民主已死。然而,真的是這樣嗎?我們「民主」了嗎?民主歡迎異己嗎?什麼是人民?針對這些問題,《破土》編輯陳黃金菊於去年11月30日訪問了任教於中山大學哲學研究所的洪世謙老師,以下為訪談內容。

陳黃金菊(以下簡稱菊):晚安,可以先向讀者自我介紹一下嗎?

洪世謙(以下簡稱世謙):我是洪世謙,目前在中山大學哲學所服務。主要的研究領域是政治哲學,尤其是法國政治哲學、馬克思主義、解構主義、全球化研究;關注的議題是疆界、移民、身份認同等等。

菊:我們今天的主題是「高雄作為一座好客的城市」,可是我們現在所說的「城市」似乎已經不是單純為了居住所存在的空間,例如說台北人口密度極高,居住處又少又貴;花蓮、南投等地的人口密度較低,房價也相對低廉,但有意願到花蓮、南投生活的人好像不是那麼多,請問你是如何理解「城市」這個概念的?

世謙:我一直把「城市」理解為一種環境/介質(milieu),就是一群差異的人來這裡找尋自己生活的方式。所以,城市所呈現出來的整體風格,其實與裡面居住的人對這個城市有什麼樣的理解和想像有關。城市其實是一種共構而成的構體(corps),在構體裡,因為每個人有不同的願望、想像和生存的環境,所以會呈現出一種「共異體」的樣貌。「共異體」指的是差異的個別存在,只是這種存在,在最後會顯示出一種特異(singularity)的樣貌,所以其實是一種「環境」的概念。

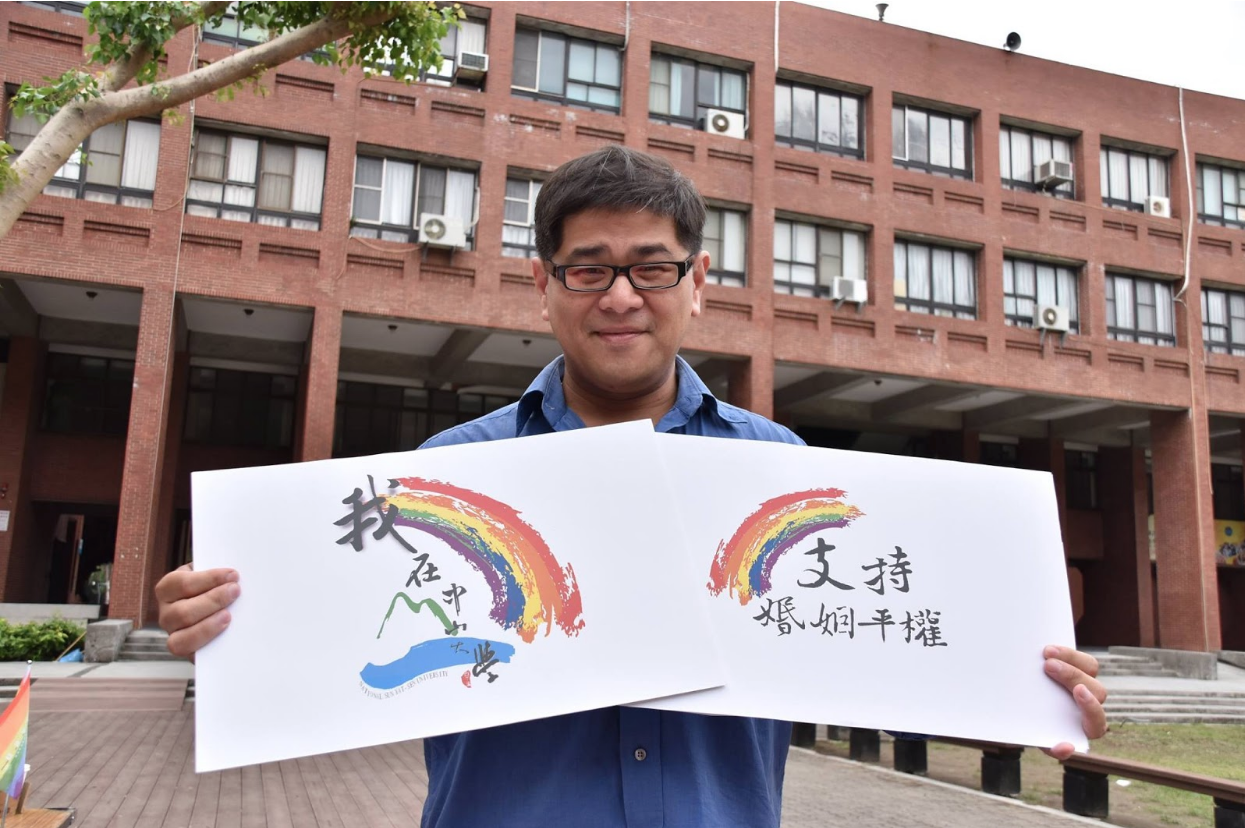

世謙在中山大學支持婚姻平權。圖片來源:洪世謙。

世謙在中山大學支持婚姻平權。圖片來源:洪世謙。

菊:那像剛剛講的「共異體」是指裡面的人有很多差異,所以這共異體應該也不會是固定的?

世謙:當然不會。在城市或是共異體——當然我們一般說「共同體」(community)——裡面居住的每個人,其實都是「共民」(co-citoyenneté/con-citoyenneté)而不是「公民」,因為「公民」其實是在民族國家的概念下,才會有所謂合法/非法、居民/移民等概念。但是,如果以移動或移居作為生存方式的話,其實每個人都是移動來這裡,是遷移而後落腳的過程,所以每個人都是移動的參與者,只是移動的時序先後有所不同,但每個人都可以在此空間中找到自己想要生存的方式。

菊:很多人也會選擇用「空間」這個詞,但這個概念其實也是蠻模糊的,像有的時候我會覺得,大家好像不是生存在同一個空間。例如說同樣居住在高雄的人,可能同一時間有人吃一客上千元的大餐,有人在路邊挖廚餘當晚餐;或甚至兩種極端的人可能在同時同地出現,例如說一個非常有錢的人帶著所謂的「非法移工」去工作或逛展覽等。我們可以如何理解這種現象呢?

世謙:我覺得還是可以把城市想像成一個空間,也是一個環境,或是可以理解為一種生態系,在這種生態裡有各種不同的、差異的人。重點是,要如何讓每一種個別差異都在這個生態中有自己的生存空間、生存方式,讓他可以在這找到自己所想要的。的確,一個城市裡面有不同族群、不同階級,但就是這種不同族群、階級的人的差異共存,才反而讓這個城市成為一種生態系的城市,而這個生態系的城市才能顯現出城市的活力。

當然,不同的階層的人會有彼此之間不同的生活關係,但如果這種生活關係是共構且相互影響的,我們要問的是,要如何讓那些在經濟、文化資本、社會資本弱勢的人,依舊有能力活在這個城市裡。所以我認為這是一個環境,一個複雜的共生系統,複雜共構、共生才讓這個城市有各種不同的樣貌,才得以顯現不同的活力、生機、動能等等。

菊:黃宗潔老師寫的《牠鄉何處》(2017)裡面,有一部分特別提到了城市裡的權力關係:

或許有人會認為,公娼、遊民、吸菸者、窮人、痲瘋病患、流浪貓狗等議題乃分屬不同層次,不應混為一談,但他們的共同點在於,都是被城市歸為「污染」的來源,是疾病、窮困、髒污、污穢的帶原者,是在城市所建構的權力關係中,弱勢的那一群;是城市想要打造乾淨明亮的空間形象時,背後幽微陰暗的存在。(頁115)

請問你對於這種某些特定族群被分派(或排擠)到某些特定空間,有什麼看法?

世謙:在現在一般的城市裡,可能是像我們口語說的蛋黃區、蛋白區,或像郊區等等。我當然是不同意這種以經濟、種族或社會地位來進行空間上的區隔。所以疆界這種事情從來不是只存在於國與國之間,其實人與人之間也存有很多邊界,社會裡也有許多不同的邊界。例如像帝寶旁邊不能有國民住宅,這其實就是在城市裡劃了邊界,這邊界可能是基於經濟或身份等。我沒有辦法同意這類事情。一個城市應該是各種差異、各種樣貌的人並存而成,相互影響。

而一些比較弱勢的人身旁可能會帶著一些動物生存這點,從法國的例子來講,那些邊緣、弱勢的人因為常常被排斥在整個城市的社會網絡之外,動物伴隨他們的好處是,這些人因為有所牽掛,才反而在最低程度上編織在社會的網絡之中。如果沒有這些動物陪伴他們,也許他們在不斷被割裂的狀態下,就真的被整個社會放棄了。這些街友身旁的動物,是將他們重新納入整個社會的安全網裡,例如他們為了照顧動物,像就醫、餵食,反而自己得活得更好一點,反而因此讓自己和社會還有一點點連帶關係。

黃宗潔的著作《牠鄉何處》。圖片來源:新學林。

黃宗潔的著作《牠鄉何處》。圖片來源:新學林。

菊:了解。所以你對於城市也是有一種蠻好客的想像?

世謙:當然。相對於世界、國家、區域,城市對我來說就是比較小的單位,但也同樣是人們生存的空間。在這空間如果可以接受不同的差異存在,這個城市才會更豐富。所以城市的概念還是在於我們如何讓城市有更多的風貌。

像是高雄在2008年之後,為了進行所謂的文明化、都市化,拆了非常非常多人文及產業聚落,尤其是所謂老舊、黑暗、不堪、髒亂污穢的建築(例如公園二路的大五金街)。可是這事實上是對空間想像的闕如。這些被視為髒亂、高污染的產業,可能意味著某一個年代高雄的人文環境和產業環境,而且,反而是因為這些環境,才凸顯了高雄像潮間帶一樣,連接每一個時代的歷史於其中。這就是說,一個城市如何有複雜的、各個族群、不同時代、不同人之間相互的鑿痕,這才是使得一個城市相對豐富、有厚度、有縱深,而不是某種對「進步」單一線性的想像。

菊:所以,不只是人,如果把剛剛提到的建築物也含在「城市」內的話,藉由拆除建築物以達到更現代的想像,是不是某種程度上就有種「排斥」的意味?

世謙:當然,其實「物」一直都有種雙重性;建築物本身並不是只有鋼筋水泥這種物質性的存在。一個建築物永遠都有物質精神。拆除一個建築物並不單是拆掉一個物質,拆掉的還有這物質中所蘊含的人文、產業、文化、生活方式等。拆掉之後,可能就永遠無法再追尋這些東西曾經為何,以及它在這個基礎上,可能為這個城市之後帶來什麼。

我舉一個很簡單的例子。當時高雄有個「大五金街」,也就是公園二路,大五金街現在只有一半繼續保持著原來的商店樣貌。當初(政府)拆掉了一些他們認為不重要的建築,例如理髮廳、洗衣部、小麵攤等等。他們認為大五金街很髒亂,到處都是油垢,又沒有秩序;可是事實上他們拆掉的不只是小吃或理髮廳,而是整個高雄港的搬運碼頭工人曾經存在的產業聚落和人文聚落。所以,高雄如果保留這樣一個與高雄港、船、拆卸、搬運工人有關的文化,其實是對台灣非常重要的資產。因為在港市合一的歷史裡,台灣並沒有太多城市有這樣的經驗。尤其高雄這樣一個移居城市,有的從大北門來、有的從嘉義東石、澎湖來的,其實是很多不同地方的人移動、寄居於此。拆掉那些建築,等於拆掉了高雄一部分的歷史,我們再也無從理解和想像那段歷史是怎麼一回事。

我與團隊成員最近在做前鎮加工出口區的經驗也是這樣:前鎮作為台灣曾經最大的加工出口區,裡頭有非常非常多的勞動者,尤其是女性的加工員,就像〈孤女的願望〉[1]、《奇蹟的女兒》那樣。像最近要拆掉加工出口區當時的女子宿舍,我們就認為它應該保留下來,因為台灣從六〇到九〇年代的產業發展,大部分是男性勞動者的形象,可是女工事實上在這之中扮演非常重要的角色。所以為什麼要保留這個女子宿舍,很大一部分就是希望至少這段歷史裡多一個性別的面向。拆掉建築物,從來就不是拆掉建築物這麼簡單,可能因此斷除了當時文化、產業,甚至整個政經結構、歷史脈絡。這就是為什麼一個城市裡面必須要有不同時期、不同文化、歷史和社會的環節,才能讓這城市更豐富。

菊:照這個說法,其實大五金街從來就不是只跟(現在的)人有關。我們甚至可以說,如果都沒有那些店面的話,大五金街好像就不是大五金街了。

世謙:是啊!甚至我們可以透過那些建築物理解,為什麼整個高雄港跟高雄的發展是這麼息息相關。高雄如何從哈瑪星拓展到鹽埕、前鎮,這一連串跟海洋有關的產業跟文化,都是高雄這座海洋城市、移民城市很重要的資產。如果忽略了這段海洋歷史,我們要如何重新述說高雄的發展?

世謙與團隊夥伴在前鎮田調、踏查。圖片來源:洪世謙。

世謙與團隊夥伴在前鎮田調、踏查。圖片來源:洪世謙。

菊:我們好像也談了不少跟疆界有關的問題,但這個「疆界」好像不是傳統意義上國與國之間的疆界;有的是居民/移民、人/物、城市/階級的疆界。這讓我想起哲學家巴禮巴[3]討論了不少疆界和民主的關係,在他的思想中,疆界是不停變化的,而且他並沒有說要廢除疆界或是無疆界,請問我們可以從哪方面理解這種思考呢?

世謙:巴禮巴所謂的「無疆界」並不是指要廢除疆界,對他來說,沒有疆界是不可能的。所謂的「無疆界」指的是保留疆界變動的可能性,疆界是一個隨時可以挪移並不斷擺盪(bascule)的過程。巴禮巴在談疆界時有兩個很重要的概念:疆界一定同時是多重交疊且不停變動的。什麼叫多重交疊呢?以高雄來說,我們可以說它有文化的疆界、有從政經結構分出來的疆界(南高雄跟北高雄)、從產業性質區分的工業區或是農業產區的疆界、從地理位置區分的山區或市區的疆界(例如前鎮草衙被戲稱為「不山不市」)、從發展先後區分的舊城區和新灣區;同樣的空間裡面,其實有不同劃分疆界的方式。換句話說,對巴禮巴而言,一個空間裡可以有各種不同劃分疆界的方式,而這些劃分的方式,從來都不僅是地理性的劃分,而是有非常深刻地人的活動的劃分方式。疆界不是單純從警治或國家治理的角度劃分。所以在談論疆界時,其實是要看到人在這其中是如何生活。這是巴禮巴談論疆界時所說的「多重交疊」。

那為什麼疆界對於巴禮巴而言是永遠不斷變動的呢?從整個民族國家的概念來說,整個歐洲的疆界從來就不是固定的,像南斯拉夫、最近烏克蘭和俄羅斯的爭議。在整個歐洲的歷史裡,疆界不曾固定過。而巴禮巴所說的「疆界民主化」所指的是,劃分疆界的過程應該要民主化。這種民主化,我們可以理解成基進化,也就是疆界不該作為排除的線,而是作為我們可以容納到何種範圍的線。換句話說,以往的疆界劃分出來之後,有一群人屬於該處,另一群人是遭到排除的;或者說,以往我們是以疆界來定義「誰是人民」或「誰是公民」。

巴禮巴要問的問題是:誰還不是人民?誰還沒被算作人民?所以,疆界不是固著的。我們要討論的是,疆界究竟如何不斷擴大?這像是歐盟的概念:誰不是歐洲人?或說,如何在民主化的過程中有更多討論、如何容納更多人進來,而非排除在外。「疆界民主化」有個很大的重點:以往那些被視為非法的移民、難民、無證者、逾期居留、偷渡等等這些人,不過就是在民族國家的主權概念下被視為是非法的外來者。可是如果疆界是可以不斷吸納各種人,問題的重點就不會在於合法/非法、居民/移民等差別。而是每一個人都是移動的參與者。

總的來說,疆界民主化意味著對某些在主權與人民之間的疆界非民主條件進行民主化。這將改變傳統將疆界只當作國家領土的範疇,進而將疆界轉換為政治空間,這樣的空間不再是以國家為單位,而是包括了社會關係、文化及公共參與,而成為跨疆界的層級,超越了疆界單一的功能和角色。從這個觀點來說,疆界作為一種政治活動參與的空間,這樣的空間包括範圍、成員和意義等,都應該多重決定,定義疆界的方式是多重的,而不限於由國家主權從司法—政治的框架定義疆界,這將影響誰具有言說的權利以及誰能參與公共事務。

為什麼疆界一定要民主化呢?疆界其實像是漩渦,並不是由任何人或主權來規定範圍在哪,而是看這個漩渦可以捲動多少人。捲動的意思是,它可以讓多少人參與在其中。所以,它捲動的範圍有多少,疆界就在哪裡。換句話說,它能夠民主化的範圍、程度有多大,我們就說疆界有多大。捲動更多人共同參與,其實就是疆界的民主化。疆界的出現其實是各種不同的力量關係——就像你說的,有的人很窮、有的人很有錢,有的人想排除某些人,有的人覺得自己應該被納入——這就是各種不同力量關係的張力所形成的暫定範圍,而且這個範圍還會持續捲動。

我們要注意的是,這種民主不是所謂代議制、政黨制或多數決的民主,而是多少人能夠在參與的過程中,決定疆界的範圍大小。思考疆界跟民主,從來不是從主權的立場出發。巴禮巴主張在所有邊界處進行民主化,其意味著邊界內外的人民共同進行介入性的翻譯與溝通,促成多邊的相互承認。這個維持集體參與公共事務的運動,需要不斷地變革,由全體人民參與,以便賦予非公民者其應有的人權,並使人聚集的社群內有交往、表達與辯證式化解敵意之空間。

菊:所以巴禮巴所談的疆界同時是非常多重的、以複數型態出現的疆界,但其中每一個疆界各具特色。如果照這樣的邏輯理解「民主」的「民」的話,巴禮巴對於「人民」的理解,好像與通常認為的「人民是相對於主權國家」有所不同?

世謙:當然,從來都不一樣。包括「公民身份」這個概念,都應該要被民主化。公民身份是因為憲政共和制度中,憲法規定或賦予某些人為合法公民,可是公民身分其實不該是被動的授與,而是主動的參與。公民的認定其實是盧梭人民主權的概念[2]再延伸,即公民的認定不該是憲法授與的身份,而是因為「我」參與其中,因為「我」這份參與能夠改變、連結、調動,使得在這種活動過程中,說明了「我」是這個地方的公民,而不是被動的被賦予者。

如果照這個脈絡,「人民」其實跟現在我們的理解是不一樣的。我們現在往往是在合法的公民脈絡下,才去問「誰能夠參與政治」;但對巴禮巴來說並不是這樣。即便是移工、無證者、難民,只要這裡是你生存的環境,是你生存的空間,你就有權利參與其中,爭取你希望的生存環境。這裡會遇到一些問題:假設這些人和原本住在這裡的人(居民)有價值觀上的衝突,該怎麼辦?譬如說現在德國就是這樣有兩股勢力,一邊是「本來」就是德國人的人,另一邊是土耳其、敘利亞難民等。敘利亞難民希望把伊斯蘭文化帶到本來是基督教傳統的德國,這就是一種價值觀的衝突。這些居民會帶著一些生活方式和思考方式衝擊「本來的」德國,如果作為一個差異的共同體的話,我們可能要問的是,這些本來沒被算為一份子的人,他們如何透過參與得到最基本的生存之保障?所以差異共存的過程中,「翻譯」非常重要。這裡的翻譯當然不單純指語言翻譯,而是在文化和思想上,我們都必須翻譯。

這跟好客的概念息息相關。我們面對陌異者,不該是先以恐異或仇外的前提排除外來者,而應該是試圖理解他們,這樣才有辦法在有差異的情況下共同生存。所以其實還是差異如何共同生存的問題。

菊:說到疆界的話,因為你是《恐怖時代的哲學》(2015)的校譯、編審註,也為該書撰寫導讀,德希達在書裡頭認為,我們如果還以國與國之間談論界線的話,似乎已經不足夠了,可能會有所謂的「自體免疫」的情況出現[4];而在你熟悉的歐陸哲學中,民主其實有許多的爭議:德希達說民主是「將臨的」[5],洪席耶說是「預設的平等」,既不是政體,也不是統治的手段。[6]你是如何理解民主的呢?人民是什麼?

世謙:德希達在談民主時認為,民主永遠無法自我完成、永遠延異的,所以它永遠是將臨。無法自我完成的意思是,它並不會成為某種封閉的迴圈。為什麼這麼說呢?對於德希達而言,所有事物如果成為「一」或成為「二」,事實上就已經變成獨斷的了。所以為什麼民主都是一種自體免疫或永遠地自身的否定,因為它透過這種永遠的否定,才能保持自身的開放性。其實這與洪席耶有相似之處。假設我們認為民主該是有各種歧義、各種差異的聲音[7],那麼,任何對於讓各種差異的聲音不再可能的事情,我們都必須要預防。

民主自身的悖論或自我的防禦機制其實就在於它會避免自己成為某一種單一的聲音。即便是我們說的「民主鞏固」,也必須更保持自己的開放性和差異性,而不是把自己鞏固為某一個不再能夠變動的狀態。德希達為什麼會說民主永遠是將臨的,其實就是這樣,即民主不是個固定現成物,民主弔詭地在它無法自我完成、永遠保持開放性的延異過程中顯現自身。這裡面當然還有個德希達強調的概念:「不可能」,包括(無條件)好客的不可能、民主的不可能、寬恕的不可能[8]。對德希達來說,永遠都必須強調這個不可能。唯有談論這種不可能性,我們才可能永遠保持著對他者的開放性,也就是以不可能作為一種可能,我們才有辦法對於尚未到來的、不曾認知的、不熟悉的事物保持開放性。所以,恰好因為民主永遠的無法到來,或是「永遠不會來的彌賽亞」,才因此保持著這種開放性、可能性。

從《政治的邊緣》(Aux bords du politique, 2004)來看,洪席耶有個很基本的概念:民主就是歧義,就是讓所有人,不管聲音一不一樣,在同一個舞台上同場演出,但重點是,所有人也同場較勁。這其實就是la politique——我一直把它翻成政「峙」——各種不同意見的對峙、爭辯,也恰好是這種同場較勁,讓我們因此形成一種民主的舞台。這一直都是各種不同力量的對峙關係,而這種關係、差異的聲音,都能在舞台上展演出來。不管從德希達或洪席耶來看,所謂的民主,就是要一直保持著差異的可能性。

我自身由於深受巴禮巴哲學的影響,因此我對民主的看法,也深受其平等—自由—民主三位一體的影響,他用L’égaliberté(平等自由)表示這個概念。他認為所謂的平等,應該視為一種對所有的屈從與宰制的徹底否定形式,也因此是對自身的解放,其根據一種內在或外在的權能(puissance)而恢復,並轉換它的對立面,從而獲得自由。也因此,不論是平等或自由都無法獨立的看,它們之間有難以區分的相互關係。平等是一種不斷重估,它有永遠無法完成的不平衡,這種不斷地協商、衝突、談判說明了政治實踐,說明了變革的權能,說明了自由的可能性,也因此成了民主的基礎。

《恐怖時代的哲學》。圖片來源:南方家園。

《恐怖時代的哲學》。圖片來源:南方家園。

菊:剛剛提到德希達用的「將臨」這個詞,我們知道他是把avenir(未來)拆成 à-venir(即將到來;將臨);以漢語的語境而言,把「未來」這兩個字拆開來看,其實好像有那麼一點點帶有保障的感覺(會來,只是還沒來)。我們有沒有辦法用「未來的民主」來理解「將臨的民主」?

世謙:這是為什麼當初這個詞會被理解跟翻譯成「將臨」:對德希達來說,à-venir 是永遠不可能到來,因為它一旦到來了,就成為一種固定的狀態。之所以沒辦法從漢語的脈絡說它是未來,就是因為它意味的不是未到來,而是它永遠都不會來。恰好因為永遠不會來,才會永遠對它保持開放性。其實這當然是跟整個猶太教的觀念息息相關,對於猶太教來說,所有要改變的東西都是在「現在」,所以不用期待還沒有來的東西,要做的就是在當下做。「將臨」就是因為我們預期也許它會來,可是恰好因為它永遠都不會來,我們才會不斷努力、不斷朝往未來;一旦它到來了,某種意義上就是一種僭越或是終結。「未來」一直是朝向遠方,而不是現在,可是德希達強調的是:你的未來就是現在,你要改變的事物就在現在,一種在場的現實。

再來,如果把它理解為「未來」,就很容易變成「它可能來」。可是對德希達來講,就是因為它永遠不會來,我們才該永遠去做這些事情。翻譯成「將臨」比較是為了區隔漢語脈絡下的「未來」。

菊:了解。再來,我們談談這次的地方公職選舉。這其實也跟民主息息相關。韓國瑜這次當選高雄市市長,選前說「政治零分」、「意識形態不要來」,當選後卻立刻大力鼓吹九二共識、反對台獨;網路上很多人說,韓國瑜是因為民主而勝選,民主不是就該互相尊重嗎?可是中國國民黨其實一直是對台灣具有敵意,相當親中的政黨,我們有沒有可能問說,台灣或高雄的民主出了什麼問題?韓國瑜的勝選讓很多人把他跟高雄或是高雄人民劃上等號,僅管還是有很多人不是投他。當然,我們還是要記得人民才是主動的一方、人民的能動性不能被代議制度限制;除此之外,你對於高雄、高雄人民有何期許呢?

世謙:這應該從兩個層次來談。第一是我們該怎麼談民主,第二是怎麼談人民。其實阿多諾在1958年時就認為,如果民主只停留在形式,忽略它的實質性,那民主其實永遠會反噬自身[9]。民主形式上的樣態就像我們說的代議制、多數決,這種民主往往會自我反噬。我們常常會用民主的方式選出了一個獨裁者,用民主的方式決定了某種極權的形式,但是我們如果認為民主是該永遠具有開放性、歧義,讓各種聲音能夠平等地討論、爭辯,就會出現一個弔詭的問題:極權或獨裁能不能成為民主的選項?這問題並沒有辦法用代議或多數決來決定,因為我們很有可能透過代議或多數決選出獨裁者,可是這個獨裁者本身就會使得民主自身被吞噬。

回到這次的選舉跟公投,我們當然是尊重這種多數決的情勢,但我們如果仍然把民主放在各種不同的團體跟人的能動性,我們在各種不同議題上的參與、重新賦予城市和空間的環境,韓國瑜這次當選反而可以讓我們問:作為人民和公民,我們在這個城市裡面還可以做些什麼?我反而不會這麼悲觀。以形式上的民主來看,當然是韓國瑜當選,但很多不同的社會議題都可以在裡面醞釀出來,也許我們可以重新集結更多各種不同的議題,甚至這些議題之間的連結跟對抗也許會讓這城市更有趣一點。高雄一直以來也有很多抗爭(像是十全果菜市場、大林蒲的爭議、鐵道園區全區保留等等),「歧義」都還是持續在進行。我真的不太擔心(韓國瑜當選),因為我們本來就不是代議制度下的民主的「民」。

菊:所以韓國瑜當選也許可以刺激各種意義下更多事件的發生?

世謙:對啊,我是以這個角度來看。因為這次國民黨的勝選其實是個好機會,我們可以重新看看社運團體或左派——如果台灣可以談得上「左派」的話——我們在路線上是不是有需要調整的地方,包括公投也是一樣。當然,公投有很大的問題,像是我們怎麼談論人權跟主權呢?這其實真的就讓台灣的社運圈可以重新想一想,這幾十年來,尤其是2014年之後,我們的路線跟策略有沒有需要調整的地方,我們需不需要創造更多的語言,以便能更好地翻譯、傳遞理念,也許這能夠重新喚醒一些能動性也不一定。

菊:了解。那麼我們可以談談韓國瑜的競選口號:「政治零分」、「不要意識形態」等等。

世謙:這個就像我們常說的:「去政治是最政治化的」。「政治零分」、「意識形態不要來高雄」這種話語本身就是意識形態。談經濟也是一樣,我當然同意人必須有最基本的溫飽,但這次高雄部分選民為什麼會相信這樣的口號,我覺得其實還是跟整個現代性相關。我的解讀是,這是鄂蘭所說的,我們現在都是非常孤立的、單原子化(atomization)的個人[10],每一個人其實都面對著更多的不穩定性及不安全感,尤其是對於長期必須為自己的生存和就業恐懼的人,這種深刻的不安全和不穩定,自然需要讓他們有個可以幫他們決定事情的人。某個意義上,這是他們將自身生活處境映射到一個他們所期待的對象上,是將現實的感受肉身化為虛擬神化的對象。原因在於一般人每天為了生活忙碌打拼,已經沒有時間思考政治是什麼或是社會、文化、地緣政治、國際關係。

所以這種極權的綜藝化、娛樂化、口號化,其實反而更顯現了我們這個年代所處的困境:我們已經愈來愈沒有能力思考了,只需用簡單的口號跟包裝,便可動員或召喚人民的信賴。這其實和整個歐洲的右轉,甚至川普、杜特蒂等全世界的右轉息息相關。從2008年,我們的經濟長期疲憊,讓我們增加了更多的恐懼和不安,尤其在就業和生存上。所以當有人可以看似幫他們解決問題,尤其是用最簡單的口號、最簡單的方式讓大家理解,就比較容易吸引到選票。當一個人可以被眾人信賴或信仰時,這種想像式的情感動員就是孕育新獨裁者的溫床。這是一個齊一化的過程。人們的力量來自彼此之間的相互連結,彼此之間的相互協作,而不是來自於上面的某一個權力。在整個經濟衰退的狀況下,人對他人就產生更大的恐懼,忘了人與他人之間的連結才是能使自己更有力量的資源,例如說工會的團結或是不同層級之間的連結;一旦處於這種情況下,就常會仰賴上位者幫忙解決問題。所以,我是從這樣的脈絡去理解「政治零分,經濟一百分」。

至於說不要政治或不要意識形態這種說法,本身就是非常意識形態的操作。經濟跟政治真的有辦法區分開來嗎?其實二者是永遠沒有辦法分開的。有辦法不要意識形態嗎?九二共識本身就是意識形態。我們怎麼定義意識形態是什麼?誰決定什麼是意識形態、什麼不是?由上位者一槌定音就是一種新的威權形式。人民本來就有集會遊行的權利,有言論自由、思想自由和表達的權利,可是當這些東西被劃為意識形態時,我們就沒辦法自由表達以及上街頭,這是完全違憲的事情。「認為某些東西是意識形態」這件事情,本身就是一種意識型態。或者比較口語的來說,「我可以決定你能不能做」,其中若沒有協商或爭議的空間,就是一種意識型態。

菊:所以,我們其實對於政治的想像不該只停留在政黨政治,對於民主的理解也不該停在代議制。那麼,最後還想再問一個與選舉相關的事情。在2017年法國大選時,焦點集中於自稱左派的馬克宏對上極右派的勒龐,當時爆發了許多抗爭,在其中一個訪談中,有一位抗爭者被記者問道「請問你今天為什麼上街來抗爭?你不怕因此造成勒龐當選嗎?」。那名抗議民眾表示,他不但對於這兩個選項都不滿,也對於「自己只有這兩個選項」這件事不滿。他說,他如果去投票,就等於他接受自己「只有這兩個選項」。

這次選舉中,很多縣市長候選人可能只有藍綠兩黨可以選,但像議員其實有很多第三勢力參選,例如說基進黨、歐巴桑聯盟等。請問你是怎麼看待這些議題?

世謙:當然,有各種不同的政黨勢力存在很重要。然而正如巴迪烏[11]從更基進的角度來說,這整個意義上都還是代議政治或資本主義的遊戲規則。我們每個人都應該察覺到自己的能動性,不要讓各種符號收編。我們反而要形成各種不同的團體,而這各種團體是無法讓政黨或任何勢力所命名的。台灣當然暫時做不到這些事情,但有各種不同的小黨出現,即使歐巴桑聯盟這次沒有選上,這也是非常重要的一步。這些都是讓台灣的民主形式上,有更多不同立場的政治光譜。

譬如說法國總統大選中的左派候選人,五個左派候選人的政治光譜都不一樣,所以我其實很期待台灣在談政治的時候,不再是政治正確和政治不正確,這有點類似用不斷微分的概念來談:政治的工作不是選邊站,而是我們如何能夠不斷在各種已經被確定的位置上,再去微分,再去區別出差異性,也就是創造差異。這種創造差異就是讓你在不被其他事物收編的同時,又能具有創造性。所以主體的政治能動性就同時顯現在這兩件事情上。以巴迪烏的概念來講,我們拒絕被任何的政黨或既定團體編碼/命名,且是在創造差異的過程中才說明了我們主體的能動性。我們在台灣談論政治時,最直覺的想法就是兩黨政治,再來就是多黨政治,可是從巴迪烏的角度來講,我們的工作不是趨附於哪個黨或是讓哪個黨將我們貼上標籤,而是反過來,我們不斷進行微分以及再集合、重組。我們是在不被收編、不停重新運算的過程中,才顯現了「主體」。

包括這次的公投,其實也可以從巴迪烏的概念來理解。有的人可能是反同性婚姻、擁核,但可能支持性別平等教育、東奧正名公投。這其實就是很多不同的政治理念在其中切分、集合、切分、集合。我覺得這才是政治的各種對峙和連結的狀態。因此,我們在談政治時,不該再侷限於兩黨或多黨,而是不斷切分、集合、再集合。

歐巴桑聯盟的參政理念。圖片來源:歐巴桑聯盟官方網站。

歐巴桑聯盟的參政理念。圖片來源:歐巴桑聯盟官方網站。

菊:所以我們其實是在凸顯和創造差異性的同時,也像一開始講的,清楚理解到我們還是共存、共同生活的。那最後還有沒有什麼話想跟大家說的?

世謙:我可能就補充一下「無條件好客」的概念。就像你剛剛問到的「不可能性」跟「將臨」,對於德希達而言,無條件好客是不可能的。因為無條件好客不可能,才讓我們對於各種的好客保持著開放的可能性。另外,無條件好客這件事情一定得被落實在某種有條件的好客之下。所以從來就不是說「我不要國際組織」或「我不要國際法」,德希達還是強調它可以落實於某種有條件的好客,可是落實的目的和原因是為了說明還有很多沒有被納進來的人與事,還有很多可能性,並因此保持開放性。這對於德希達來說是一種「雙曲線」:無條件好客確實是不可能的,但可以透過有條件好客突顯還有哪些東西是不足的、有哪些邊界必須被打開。這永遠是相互並存、相互影響的關係。

回到「一個好客的城市」也是一樣,我們要在一開始就沒有任何的界線,其實是很難的。德希達的意思是說「留一個餘地」,也就是我們永遠沒辦法知道我們會遭遇什麼事物或事件,也因此永遠保留一個可能性給其他人。我們所生存的空間、城市,之所以是一個環境,是因為它並不是一個本質固定在那裡,反而是因為我們在活動中顯現出我們的範圍、形式、實質內容是什麼。環境是個被顯現出來的狀態,而不是單純活在這裡。不管是從德希達或巴禮巴的角度來談,這些疆界和空間其實都是在人的活動中顯露出來的,不是我們跑去既定的空間。巴迪烏和德希達會說這是一種「空」,但這種空不是什麼都沒有,而是因為有各種的差異在裡面,它才能不斷流動。這個「流」也不是沒有邊界,而是一種捲動,並藉此顯現出邊界。換句話說,如果不流動,反而就什麼都不是了。這就是為什麼居民、移民、無國籍、非法等都是一種捲動。

菊:最後再問一個小小問題:我們為什麼在台灣思考歐陸哲學?哲學在台灣已經是個相對冷門的學科,歐陸哲學則是冷門之中的冷門;講到歐陸哲學,可能大部分人比較想到的就是中山跟政大。或是為什麼翻譯歐陸哲學?既然歐陸哲學常常被批評「歐洲中心」或是有殖民者思想,我們為什麼讀歐陸哲學呢?

世謙:我自己也是政大出來的(笑)。一方面是以前瞎打誤撞讀到法國哲學,但我覺得比較多的原因是因為,我們這個世界現在許多問題都是歐洲(尤其是一戰、二戰)引起的,由於一戰、二戰的關係,引發了例如疆界、民族、人民、主權等問題。像是奧匈帝國或是俄帝解體,這其實都影響了整個一戰,一戰再影響二戰,二戰影響當代。所以,歐洲人其實長期在思考這樣的問題,這也是我們當代在全球化的世界裡,面對不斷遭遇的他者和外來者的挑戰。

但我覺得重要的是為什麼要借助這種轉譯的工作呢?我其實一直不覺得這是文化的殖民或是嫁接;如果這些問題歐洲在數十年甚至百年前就開始思考,譬如差異者和民族國家(民族國家也是歐洲的產物)、人權、公民權等。所以為什麼談歐洲哲學其實有很大一部分是因為,我們現在這個世界所環繞的問題和價值,有很多是起源於歐洲。

但是,每個地方都有自己的特異性,這些特異性不是完全能夠由歐洲哲學套用,同樣的議題在不同的土壤裡,會有不同的關照方式和結果。譬如說轉型正義在台灣,當然南斯拉夫、南非、德國等都有轉型正義,可是他們有他們的歷史文化脈絡,有他們的社會結構。所以在探討這些的時候,台灣應該根據自己的社會歷史脈絡來看,我們可以發現哪些問題、能夠解決什麼問題、以什麼途徑等。所以,為什麼做歐洲哲學?一部分是因為我們現在許多問題都是歐洲的遺緒,尤其是在全球化的時代裡,我們作為全球的一份子,無可避免地被捲入這個浪潮中,只是我們作為特異的存在,我們有自己的文化脈絡來理解這些議題。這就是為什麼「轉譯」非常重要。

菊:了解。謝謝!

世謙:謝謝!

[1] 五〇年代改編日本曲的台語歌,描述一名初入社會、離鄉背井的女工的心境。

[2]可參考商務出版所出的《社會契約論》(2018)中英對照本,原著為尚-雅克‧盧梭(Jean-Jacques Rousseau)所著的《論社會契約,或政治權利的準則》(Du contrat social, ou Principes du droit politique, 1762)。這裡談論的是,盧梭認為,人民是將權利託付給主權者/國家,而因為是託付,所以也有權更改和收回。

[3] Étienne Balibar,當代法國哲學家,對政治哲學有相當顯著的貢獻。巴禮巴對於疆界和民主的討論可見《民主的疆界》(Les frontières de la démocratie, 1992)、《公民主體與其它哲學人類學文論》(Citoyen sujet et autres essais d’anthropologie philosophique, 2011)等。

[4] 德希達與博拉朵莉在《恐怖時代的哲學》談到九一一時,德希達指出,在很大程度上來說,這起恐怖攻擊的起因是美國與蘇聯的冷戰(1974-1991)遺緒死灰復燃:美國與蘇聯間的冷戰從未結束。早先美國在蘇聯入侵阿富汗時(蘇阿戰爭,1979-1989),便開始提供軍武與訓練給現在的「恐怖份⼦」來抵擋社會主義勢力;而在波斯灣戰爭(1990-1991)時,美國卻與其它聯盟國合議入侵伊拉克。「恐怖份子」(如賓拉登)對於此種基督教勢力武斷入侵感到不滿,便開始以美國所提供的軍武與操練作為抵抗美國的重要資源。美國昨日的聯盟便成為今日的「恐怖份子」,甚至發起反恐戰爭。與其單純爭論2001年的「911」恐怖攻擊為一起美國的⾃我衰毀,德希達挪⽤生物學詞彙「自體免疫」作為「真實的隱喻」,指出這個「自體免疫過程……幾乎等同於自殺,強調的是摧毀自己的保護機制,並對『自己』的免疫系統產生免疫」(頁 112)。

[5] 德希達將法文的「未來」(avenir)改作「將臨」(à-venir)。關於這個概念,在稍後的訪談會有更詳盡的解釋。

[7] 可參考劉紀蕙、林淑芬、薛熙平、陳克倫合譯的《歧義》(2011)。

[8] 對於德希達而言,寬恕是不可能的:A犯了錯,然而,我們要如何在他沒有「悔過」的前提下寬恕他?如果這個寬恕是有條件的,例如要求A有什麼特定想法、懺悔,我們才原諒A,這算是寬恕嗎?可以參考《論世界主義和寬恕》(On Cosmopolitanism and Forgiveness, 2001)、《寬恕:無法寬恕者與無時效限制者》(Pardonner : L’impardonnable et l’imprescriptible, 2005)等。

[9] Adorno, T. W. (1965). Democratic leadership and mass manipulation. In A. W. Gouldner, Studies in leadership: Leadership and democratic action (pp. 417-421). New York: Russell & Russell.

[10] 可參考林驤華翻譯的《極權主義的起源》(2009)與蔡英文的導讀文章。

[11] Alain Badiou,法國當代哲學家,對於政治哲學,尤其是馬克思主義、共產主義、毛主義等有相當多的論述。著有《存在與事件》(L’être et l’événement, 1988)、《共產黨假說》(L’hypothèse communiste, 2010)等,去年(2018)九月出刊的《中外文學》即以巴迪烏為主題,其中還收錄了為數不少的譯作。