洪延平

Languages:

中文 /// English

編輯:胡景祥

理查德·埃夫頓(Richard Avedon)說:「擁有五張出色照片的職業生涯是相當不錯的……[亨利·卡蒂埃·布列松](Henri Cartier-Bresson)有數百張!」 這麼強力的宣稱並不誇張,因為布列松絕對是他那代最偉大的攝影師之一,也是 20 世紀偉大藝術家之一。 走進台北市立美術館的畫廊,參觀大師的作品,是非常特別的經驗。

展覽包括布列松在中國的兩個時期。他在1948~49 年間中國共產黨正準備接管中國的攝影作品,以及統治10年之後 1958 年的拍攝作品。1948年,布列松接受《生活》雜誌委託拍攝「北京的最後日子」,作業原本應為兩週,但他最終住了十個月。 正如展覽內容,他的主題非常多樣,包含難民、金融危機、餐廳場景、宗教朝聖以及許多其他主題。布列松當時已經是知名的攝影師,曾在 1947 年的現代藝術博物館舉行回顧展,並於同年與羅伯特·卡帕(Robert Capa)和戴維·西摩(David Seymour)創立了瑪格蘭攝影社(Magnum Photo Agency)。

正如熟悉布列松的觀賞者所期望的那樣,展覽中的所有照片都非常出色。每張照片都是無可挑剔的,抓住轉瞬即逝而完美的「決定性時刻」。與我們日常看到的大多數照片不同,布列松的攝影作品感覺上非常生動,因為拍攝照片的時間是如此完美──早或晚一秒,場景的質量會完全不同。布列松作品中最有力也最有名的作品往往是他賦予美感的普通場景。例如,瞬間駛過的自行車會變成一道讓人愉悅的景色,從而創造出恆久的美感。布列松拍攝的完美構圖因此非常脆弱,而且非常珍貴。在展覽中展出 1973 年的短片《決定性時刻》中,布列松指出攝影的挑戰在於時機,因為「生命轉瞬即永恆」。對於所有對攝影藝術和工藝感興趣的人,看著所有這些照片無疑是一次激動人心的經歷。

儘管布列松的作品在美感上讓人愉悅,我們還是必須在歷史和政治背景下對其進行考察,不幸的是,在這種情況下,布列松的照片內容與美學並不太相稱。我們可以從展覽中最著名的照片開始討論,就是人們走進畫廊時招牌上的照片。首先,讓我們就像畫廊的訪客一樣,在入口處,沒有偏見也沒有背景知識的情況下看看照片。這作品看起來像什麼?是不是很像一個舞團的跳著詭異的舞步?所有的手勢和動作,共同創造出令人印象深刻的圖像。但是,這可是在國民黨許多貨幣政策失敗後,絕望的人們試圖購買黃金的照片──儘管這張照片很漂亮,但不足以捕捉當時民眾的恐懼和經濟焦慮。相反地,人群看起來好像是在編舞指導下擺姿勢拍攝的精美照片。

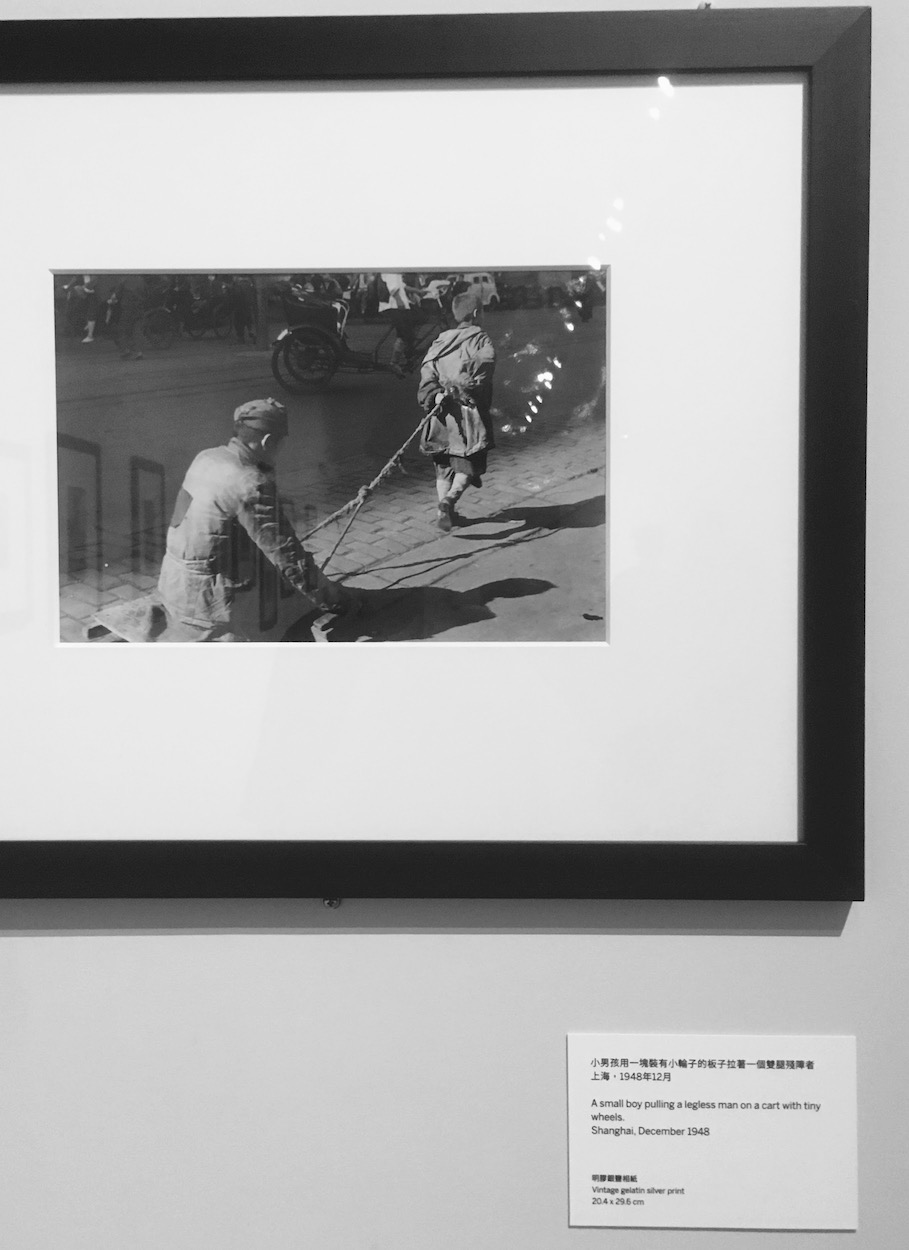

為了進一步說明這一點,我想再指出兩張圖片。 一個是有兩個孩子的盲人,他用繩子拉着其中一個孩子;另一張則是一個被孩子拉著的無腿男子。 再次,在這兩個例子中,布列松未能根據當事者的心理描繪這些場景,也未能反映出不幸者的困境。這兩張圖片都為了美學元素犧牲了社會情境元素。

在第一張照片中,父親右邊抱著一個籃子,左邊抱著一個孩子──布列松在這裡很大程度地提高了照片的構圖美。父親的表情看起來緊張,但照片仍然缺乏情感上的衝擊。第二張的無腿人和孩子的照片不露臉,因此看不到情感面,但很可能是因為來自後方的光線和構圖很好使之仍然是出色的照片。

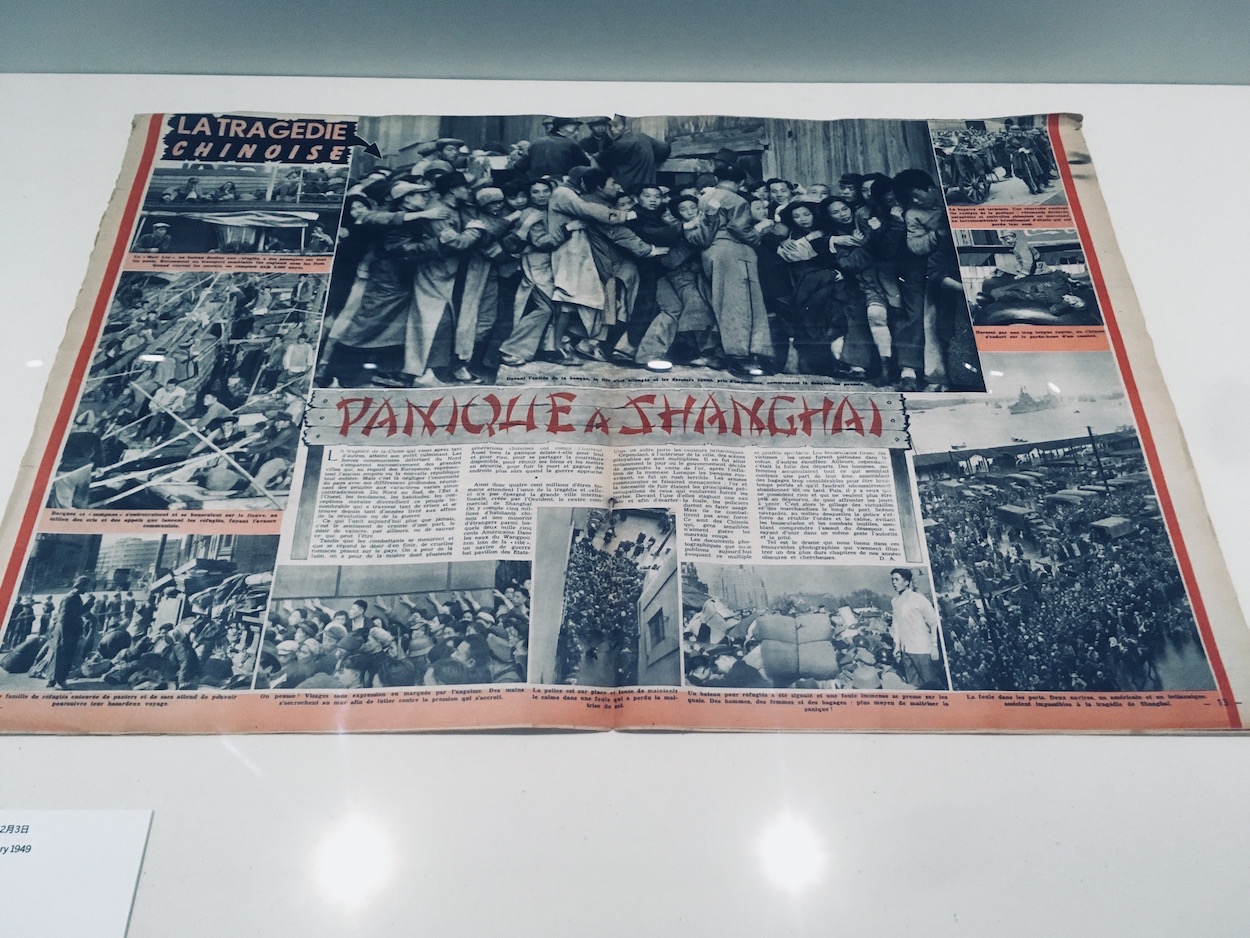

有人可能會說我是選擇照片來說明觀點,但政治上的對立兩邊都可以利用布列松的作品進行政治宣傳和提高聲量。實際上,《生活》雜誌將這些圖片用來製造反共情緒,而且人們也可以看得出來中共如何利用他的圖片進行宣傳,尤其是 1958 年開始。 這些圖片也可以很容易異化中國人,正如 “Panique a Shanghai” 一文中所見。

布列松整個職業生涯中,不斷拍出最讓人愉悅和最美麗的作品。但如果加入了社會和歷史背景,似乎只有美感才是他始終的重點。然而不需要太努力,我們就可以找到沃克·埃文斯(Walker Evans)的《讓我們現在讚美名人》──他曾在 1935 年與布列松一同舉辦展覽──正是歷史時刻影像紀錄更傑出的例子。當然,這並不是說布列松的作品不傑出,它們仍然是精美攝影作品的典範,但對他的攝影風格有一定的限制。

布列松的作品缺乏政治觀點會令人失望,正因為他本人是左派思維的藝術家。 1937 年,他為共產黨報紙《Ce Soir》工作,實際上他與保羅·沙特(Jean Paul Sartre)的關係十分親密,沙特曾為布列松的書撰寫了序言。布列松作為馬克思主義者的聲譽可是足以讓中共在 1958 年允許他進入中國攝影的,換句話說,與他的照片不同,他是具有政治思維與知識覺察的。然而,他的政治理解似乎被他自己的美學才能所掩蓋。

布列松本人對上述短片中的紀錄攝影是這樣說的:「我對記錄沒有興趣。新聞報導紀錄非常呆板……我是一個非常糟糕的記者和攝影記者……我不是記者。[產生新聞]是不小心的……[我]嘗試具現化一種情境,讓情境一目了然並且具有很強的構圖關係……對我來說這是基本要素,這是視覺上的樂趣。這是節奏,起頭該在這裡,然後回到那裡,是不同元素之間的韻律。這裡有個正方形,一個矩形,然後另一個矩形。這些都是我所關注。對我來說,最大的樂趣就是幾何構圖……」

布列松的藝術背景是超現實主義,羅伯特·卡帕(Robert Capa)建議布列松去拍攝任何東西,怎麼拍都可以,但不可以被貼上超現實主義攝影的標籤。因此,為了這個任務,布列松扮演著攝影記者的角色,然而實際上卻更像是一位藝術攝影師。這一部分地解釋了為什麼布列松的作品雖然極富美感,但在歷史或政治意義上似乎缺乏實質內容。埃夫頓說得很對,「我們都是布列松的孩子」,只要攝影被當作藝術對待,布列松的作品都會有一定的影響力。然而,這種對美學的過度依賴已被次一代的偉大攝影師所拒絕。

正如紐約時報在羅伯特·弗蘭克(Robert Frank)的訃傳文裡所說,「弗蘭克後來否定了布列松的作品,他認為布列松的作品代表了對新聞攝影的輕率和無足輕重。他認為,新聞攝影簡化了世界,模仿了那些『有始有終的可惡故事』」。

弗蘭克對《生活》雜誌美學的回應,就是產出被公認為有史以來最偉大的攝影書 "The Amercians”。

最後,我們也應該看看台北市立美術館的角色。對北美館來說,能佈展像布列松這樣偉大藝術家的作品便是成功,我也很樂於推薦所有人來參觀這些作品。但令人驚訝的是,這次展覽完全缺乏台灣人的見解,無論布列松在當時是否成功捕捉情感,那些捕獲的歷史都與台灣的歷史緊密相關。 因為當時的難民最終來到台灣,許多作品裡的人可能是現在某些台灣人的同族先人。如果北美館可以從台灣主體立場發表評論,那不是很好嗎?